Hermann-Rietschel-Institut / TU Berlin

Die Ansteckungswahrscheinlichkeit durch Aerosole lässt sich mit einem vereinfachten Risikomodell ermitteln, das die CO2-Konzentration bzw. die „CO2-Dosis“ als Indikator nutzt.

Impfungen sowie Hygienekonzepte für Innenräume haben es möglich gemacht, dass wir trotz hoher Inzidenzen ins Kino gehen und an Veranstaltungen teilnehmen können. Wichtige Fragen sind jedoch offengeblieben: Welche Viruslasten führen in der Praxis tatsächlich zu Ausbrüchen? Wie kann man die Wirkungen der verschiedenen Hygienemaßnahmen in einem einfachen mathematischen Modell quantifizieren? Und welche allgemeinen Erkenntnisse lassen sich daraus gewinnen, unabhängig von den konkreten Eigenschaften des Virus?

Forschende des Hermann-Rietschel-Instituts (HRI) der TU Berlin und weitere Wissenschaftler haben jetzt ein vereinfachtes Risikomodell entwickelt, um in der Coronavirus-Pandemie praktische und evidenzbasierte Empfehlungen für das Gebäude- und Veranstaltungsmanagement und Fachplaner geben zu können.

Das vereinfachte Risikomodell basiert auf einem bereits validierten Infektionsdosismodell, der Auswertung von 25 dokumentierten Ausbruchsgeschehen und neuen mathematischen Berechnungen. Erstmals wird darin die Bedeutung der Kohlenstoffdioxid(CO2)-Konzentration als Indikator für die Infektionssicherheit in Innenräumen auch mathematisch aufgezeigt.

Die Forschenden schlagen vor, diesen Wert mit der Aufenthaltsdauer der Personen zur „CO2-Dosis“ zu erweitern. Um das Gebäudemanagement mit diesem verbesserten Indikator zu erproben, findet derzeit ein Feldtest in Hörsälen der TU Berlin statt.

Corona-Ausbrüche aus aller Welt

Als Ausbruch gelten alle Infektionsgeschehen, bei denen eine Person mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. „Gut dokumentierte Ausbrüche sind für uns wie Gold“, sagt Prof. Dr.-Ing. Martin Kriegel, Leiter des HRI und Erstautor der Studie. „Sie sind rar und gleichzeitig extrem wertvoll.“

Die untersuchten Fälle stammen deshalb aus aller Welt, etwa aus Korea, China, Hawaii, Israel oder Frankreich. Aber auch ein Ausbruch bei einem deutschen Fleischkonzern ist dabei sowie mehrere besonders gut dokumentierte Ausbrüche in einer Hamburger Schule und bei Chorproben in Berlin. Über die Bestimmung der Virus-DNA bei den infizierten Personen konnte hier genau festgestellt werden, wer wen angesteckt hatte. Co-Autoren von Kriegels Studie sind darum unter anderen eine Virologin, eine Hygienikerin und ein Epidemiologe.

Gute Tatortarbeit ist wichtig

Auswertung und Vergleich der 25 Ausbrüche ermöglichten allgemeine Schlussfolgerungen. Und lieferten Hinweise darauf, welche Daten wirklich wichtig für die Dokumentation eines Ausbruchs sind, um schnell ein gutes Bild der Infektionsdynamik zu bekommen.

Dazu zählen etwa eine verlässliche Zahl aller beim Ausbruch Infizierten, die genaue Zahl der Anwesenden sowie Informationen darüber, wer sich wie lange an welchen Orten befand und was Infizierte und Infektiöse genau getan haben. Hinzu kommen Informationen zur Belüftungssituation.

„Das ist eigentlich wie bei der Tatortarbeit. Je schneller nach einem Ausbruch die Aufnahme dieser Daten erfolgen kann, umso besser erinnern sich die Beteiligten an die Umstände“, berichtet Kriegel. Doch auch mit rudimentären Angaben ließen sich Ausbrüche noch unter Zuhilfenahme von Erfahrungswerten relativ gut rekonstruieren und über statistische Auswertungen verarbeiten.

Neues Modell mit mathematischen Vereinfachungen

Um konkrete quantitative Empfehlungen zur Verhinderung eines Ausbruchs geben zu können, etwa zur maximalen Zahl der Personen in einem Raum oder zum notwendigen Frischluftstrom, griffen die Forscher auf Grundgleichungen zur Infektionsdynamik zurück, die bereits in den 1950er- und 1970er-Jahren entwickelt wurden.

Darauf aufbauend etablierten sie ein vereinfachtes mathematisches Infektionsmodell, das die für ein Ausbruchsgeschehen relevanten Parameter enthält. Diese beziehen sich auf die Eigenschaften des Virus und des betrachteten Raums, aber zum Beispiel auch auf die Tätigkeiten der Personen im Raum.

Hermann-Rietschel-Institut / TU Berlin

Hermann-Rietschel-Institut / TU Berlin

Hermann-Rietschel-Institut / TU Berlin

„Wir haben dabei erstmals Vereinfachungen vorgenommen, die praktisch anwendbare Aussagen zur Infektionsprävention ermöglichen“, erklärt Kriegel. Ein wesentliches Ergebnis sei die direkte Verbindung zwischen dem CO2-Gehalt in der Raumluft und dem Infektionsrisiko. Eine der vorgenommenen Vereinfachungen ist zum Beispiel, dass die Zahl der gefährdeten Personen im Raum als größer angenommen wird als die Zahl der Infektiösen – was in der Regel zutrifft. Auf diese Weise ließ sich die unhandliche Exponentialfunktion im Modell eliminieren.

Risikovergleich für Alltagsszenarien

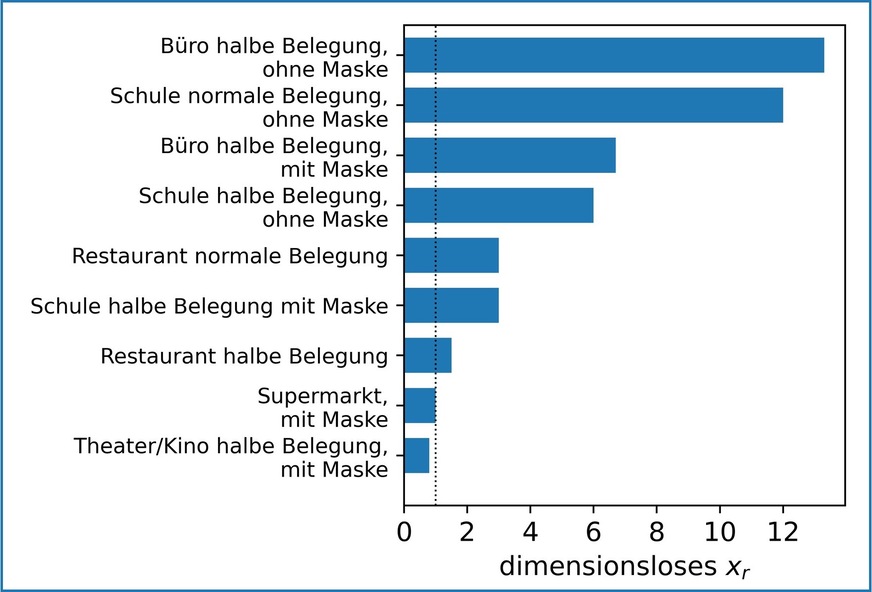

Ein Ergebnis dieser Berechnungen ist ein Risiko-Vergleich von bestimmten Alltagssituationen, der so für alle Arten von Viren gilt, die sich hauptsächlich über Aerosole verbreiten (siehe Bild 2). Weit oben rangieren dabei Aufenthalte in Büros und Schulen. Mit einem nur geringen Risiko behaftet sind Theater- und Kinobesuche.

Die oft diskutierten Restaurantbesuche bergen nur ein mittleres Risiko für einen Ausbruch mit mehr als einer infizierten Person. „Trotzdem ist dort die Ansteckungsgefahr relativ hoch, weil alle sprechen und niemand am Platz Masken trägt“, erklärt Kriegel. Die Aufenthaltszeit mache hier den Unterschied – denn niemand sitzt so lange im Restaurant, wie ein normaler Arbeitstag im Büro dauert.

Faktor Zeit wird oft übersehen

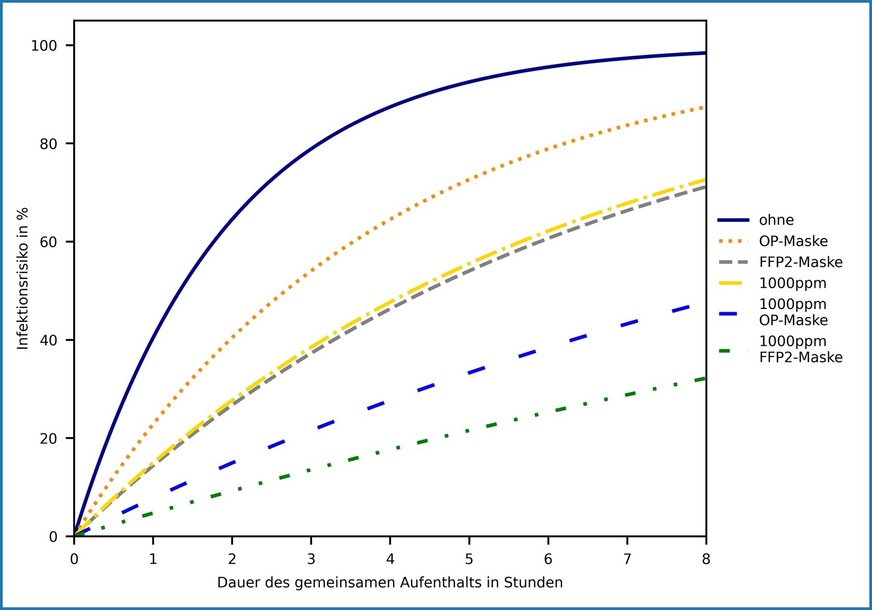

Dass der Faktor Zeit bei den Risikobetrachtungen wichtig ist, zeigt auch eine Übersicht über die Effektivität verschiedener nicht-medizinischer Präventionsmaßnahmen und ihrer Kombinationen (siehe Bild 3).

Da man bei der Berechnung der gesamten Risikoreduktion die Beiträge der einzelnen Schutzkomponenten miteinander multiplizieren muss, kann zum Beispiel eine halbierte Aufenthaltszeit die Schutzwirkung durch Lüften und Maske tragen noch einmal verdoppeln.

Kriegel: „Während wir bei Chemieunfällen oder radioaktiver Strahlung intuitiv wissen, dass man sich nicht zu lange in einem Gefahrenbereich aufhalten darf, wird dies bei Infektionsgefahren häufig vergessen.“

Feldtest in Hörsälen der TU Berlin

Aus diesem Grund ist auch die gemessene CO2-Konzentration in einem Raum allein nur bedingt für die Beurteilung des Infektionsrisikos geeignet. Zwar ist der Gehalt an Kohlendioxid ein gutes Maß dafür, wann gelüftet werden sollte – es gibt jedoch keinen „sicheren CO2-Grenzwert“, ab dem keine Infektionen mehr stattfinden würden. Denn eine infektiöse Person im Raum emittiert permanent virenbelastete Aerosole und die exponierten Personen atmen diese andauernd ein.

Kriegel: „Wir schlagen deshalb eine CO2-Dosis für die Risikobewertung vor, die zusätzlich zur CO2-Konzentration auch die Zeitspanne beinhaltet, in der man dieser Konzentration ausgesetzt ist.“

Momentan laufen hierzu Versuche in Hörsälen der TU Berlin. CO2-Messgeräte senden dabei ihre Daten an eine Software in der Cloud, die die CO2-Dosis berechnet. Darauf aufbauend könnte zum Beispiel eine Smartphone-App auf diese Daten zugreifen und für die Studenten je nach Aufenthaltsdauer und CO2-Konzentration ein persönliches Risikoprofil erstellen.

In Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Mobile Cloud Computing von Prof. Dr.-Ing. David Bermbach der TU Berlin ist aus der Studie bereits eine Webapplikation hervorgegangen, mit der man anhand der CO2-Dosis die Anzahl der Personen berechnen kann, die sich bei einer infektiösen Person mit hoher Wahrscheinlichkeit anstecken werden (https://hri-pira.github.io/co2/).

Empfehlungen für das Gebäudemanagement

Mit dem in der Studie entwickelten mathematischen Risikomodell können nicht nur andere Forschende weiterführende Untersuchungen anstellen. Es ist auch für Fachkräfte aus der Hygiene, der Lüftungstechnik sowie dem Gebäude- oder Veranstaltungsmanagement geeignet, die Hygienekonzepte entwickeln.

Kriegel: „Die in den Diskussionen über raumlufttechnische Anlagen und auch mobile Raumluftreiniger häufig verwendete ‚Luftwechselrate‘ ist dabei nicht zielführend.“ Anstelle dieses Parameters schlagen die Forschenden vor, den auf die Anzahl der Personen und deren Aufenthaltsdauer bezogenen „Volumenstrom“ zu verwenden.

Während die Luftwechselrate angibt, wie oft in einem bestimmten Zeitraum das gesamte Luftvolumen des Raums ausgetauscht wird, gibt dieser Volumenstrom an, wieviel unbelastete Frischluft pro Person und Zeit des Aufenthalts zugeführt wird. „Damit haben wir bei der Dimensionierung und beim Betrieb der Lüftungsanlagen schon die direkte Verbindung zur CO2-Dosis und zum vorausgesagten Infektionsrisiko, was allein mit der Luftwechselrate nicht möglich ist.“

Hermann-Rietschel-Institut / TU Berlin

Durch ihre Arbeit wollen die Forschenden einen Beitrag zur Raumlufthygiene unabhängig von einem bestimmten Erregertyp leisten. Im Mittelpunkt stehe dabei das Messen, betont Kriegel. „Nur wer misst, kann auch zielgerichtet verbessern. Luft ist ein Lebensmittel und sollte genauso wie etwa unser Trinkwasser überwacht werden.“ Denn während wir täglich etwa 1,5 kg Wasser trinken, atmen wir zehnmal mehr Luft ein – etwa 15 kg pro Tag. ■

Link zur Veröffentlichung, Titelthema im International Journal of Environmental Research and Public Health: www.mdpi.com/1660-4601/19/1

Praktische Anwendung des vereinfachten Risikomodells für die Erstellung von Hygienekonzepten und als Entscheidungsgrundlage für weitere Interventionen (Gesundheitstechnische Gesellschaft): www.ggberlin.de/public/GGN_01-2022_praxisempfehlungen_hri-tub_charite.pdf