Handwerksbetrieben in der SHK-Branche kommt eine Schlüsselrolle zu: in der Bewältigung der einerseits notwendigen Transformation des Energiesystems in Deutschland und der Welt sowie in der andererseits altersgerechten Gestaltung von Bädern aufgrund des demografischen Wandels. Einer optimalen Einsatzbereitschaft des SHK-Handwerks stehen aber auch Herausforderungen gegenüber. Das Branchenbild vom Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) von 2021 listet hier die Arbeitsverdichtung, den Fachkräftemangel und den damit einhergehenden demografischen Wandel als zentrale Aspekte auf, mit denen sich das SHK-Handwerk auseinandersetzen muss. Gleichzeitig sind Mitarbeitende hohen physiologischen Beanspruchungen ausgesetzt, die das Berufsbild bei vielen Berufseinsteigern unattraktiv erscheinen lassen.

Wie in vielen anderen Bereichen manueller Arbeit auch wird der Einsatz von Exoskeletten im SHK-Handwerk in Erwägung gezogen, um die körperlichen Beanspruchungen für die bestehenden Mitarbeitenden zu reduzieren und damit das Berufsfeld auch für Berufseinsteiger wieder attraktiver zu gestalten.

Exoskelette für den Arbeitseinsatz sind entgegen der weit verbreiteten Einschätzung keine Apparaturen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden. Sie dienen jedoch als Hilfsmittel zur Ergonomieverbesserung vor allem an den Arbeitsplätzen, an denen andere Maßnahmen der Arbeitsplatzergonomie nach dem Top-Prinzip (gemäß §4 Arbeitsschutzgesetz müssen Gefahren immer direkt an der Quelle beseitigt oder entschärft werden; wo dies nicht alleine möglich ist, müssen ergänzende technische, organisatorische oder personenbezogene Maßnahmen ergriffen werden) nicht möglich sind, wie dies im SHK-Handwerk der Fall ist.

Exoskelette sollen weniger die Kraft oder die muskuläre Ausdauer von Mitarbeitenden erhöhen, sondern die individuelle Beanspruchung, die sich aus den zu bewältigenden Belastungen (z. B. durch schwere Arbeitsmittel und Werkzeuge) ergibt, verringern. Sie sind am Körper getragene bzw. anziehbare mechanische Stützstrukturen, die körperlich anstrengende Tätigkeiten durch eine gezielte Unterstützung erleichtern sollen. Sie sind dabei so an den Körper gekoppelt, dass ihre Unterstützungsleistung direkt im Bewegungsablauf auf den Körper wirkt. Je nach Gestaltung können sie im Kontext der Arbeit Bewegungen erleichtern, verstärken oder ermöglichen.

Die für die Arbeit notwendige Muskelkraft wird um das Maß der Unterstützungsleistung des Exoskeletts verringert oder Körperregionen werden bei statischen Haltearbeiten stabilisiert. Über diesen Weg können die körperlichen Beanspruchungen im Arbeitsverlauf reduziert werden. Hiermit ist dann auch mittel- und langfristig die Hoffnung verbunden, das Risiko für die Entwicklung von muskuloskelettalen Erkrankungen (MSE) aufgrund von arbeitsinduzierten Überlastungsphänomen maßgeblich zu senken.

Heutige Exoskelette unterstützen in der Regel eine spezifische Körperregion. Bis auf wenige Ausnahmen konzentrieren sich die marktverfügbaren Exoskelette auf eine Unterstützung der Nacken-Schulter-Region oder auf den unteren Rücken. Unklar ist trotzdem vielen Entscheidern im Handwerk, welche Art von Exoskelett sich für ihre Mitarbeitenden eignen könnte. Der Großteil der SHK-Betriebe sind kleine und mittelständische Unternehmen.

Die Bewertung dessen, was Mitarbeitende ergonomisch entlastet, muss zumeist von fachfremden Personen ohne arbeitswissenschaftliche oder ergonomische Expertise entschieden werden. Diese Entscheidung fällt bezogen auf den Einsatz von Exoskeletten im Handwerk noch schwerer, da viele der bestehenden Modelle eher mit einem Fokus auf den Industriesektor und weniger auf das Handwerk entwickelt wurden. Informationen zum Einsatz im Handwerk sind daher auch nur von wenigen Herstellern direkt zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund verfolgte das Projekt Handwerksgeselle 4.0 (HWG 4.0), das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert wurde, das Ziel, die Gebrauchstauglichkeit und das Einsatzspektrum von marktverfügbaren Exoskeletten für das SHK-Handwerk zu testen. Hierzu hat die exoIQ GmbH in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und weiteren Partnerbetrieben eine Vielzahl von passiven Exoskeletten zur Rücken- und Schulterunterstützung unterschiedlichster Hersteller sowohl unter Laborbedingungen als auch im Feldeinsatz mit Handwerkern getestet.

Bilder: exoIQ GmbH

Ausgeschlossen wurden Exoskelette, die sich noch im experimentellen Status befanden oder deren Anschaffungskosten sich außerhalb des finanziellen Spielraums der meisten SHK-Betriebe bewegten. Die im Projekt genutzten Exoskelette lagen dementsprechend bei einem Anschaffungspreis zwischen wenigen Hundert Euro und ca. 4000 Euro zum Zeitpunkt der Beschaffung. Die Anzahl der verwendeten Exoskelette wurde nicht zuletzt durch das Projektbudget beschränkt, weshalb kein Anspruch auf vollständige Repräsentation des Exoskelett-Markts erhoben wird.

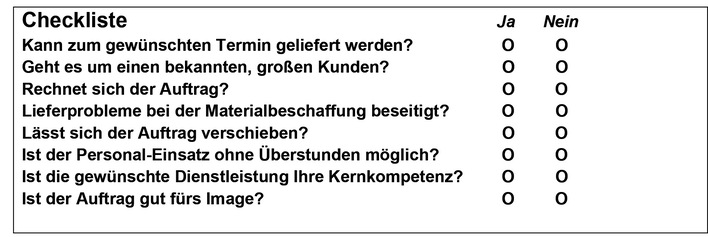

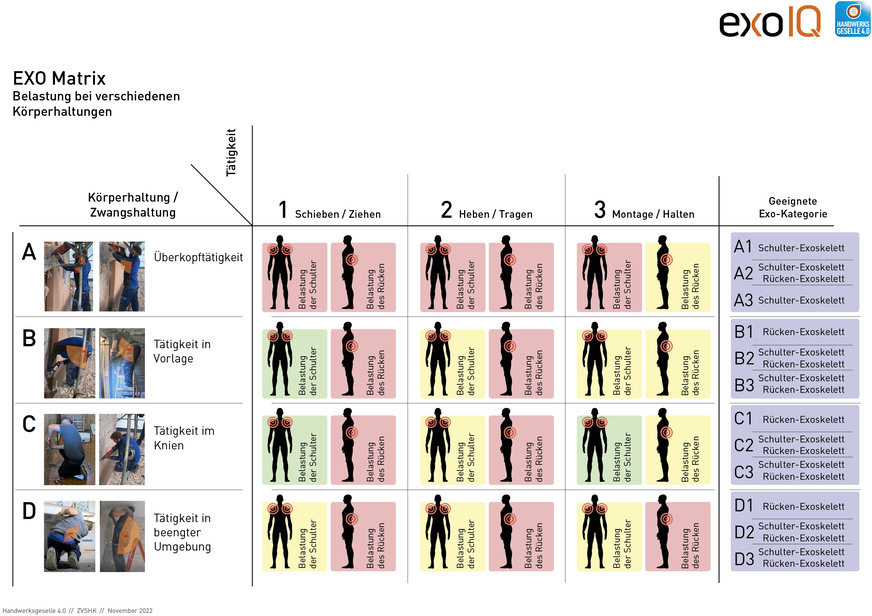

Im Fokus der Analyse standen Arbeitsphasen aus der Badsanierung. In Anlehnung an Gefährdungsbeurteilungsverfahren wie die Leitmerkmalmethode oder das „Ovako Working posture Assessment System (OWAS)“ konnten aus den Badsanierungsphasen vier ergonomisch kritische Körperpositionen oder Zwangshaltungen abgleitet werden, die gehäuft auftraten und für deren Entlastung Exoskelette angeboten werden:

In der Badsanierung geht mit den gelisteten Körperpositionen jeweils eine Tätigkeit des Schiebens/Ziehens, des Hebens/Tragens oder eine vergleichsweise statische Montagetätigkeit einher. Jede dieser Kombinationen aus Körperposition und Tätigkeit birgt ihr eigenes ergonomisches Gefährdungspotenztial für die Schulter- oder Rückenregion, die auf Basis eines verständlichen Ampelsystems visualisiert wurde: „grün“ (geringe Gefährdung), „gelb“ (mittlere Gefährdung) und „rot“ (starke Gefährdung).

Zu beachten ist, dass es sich bei dieser Klassifizierung um eine generalisierte Ableitung aus den Ergebnissen des Handwerksgeselle-4.0-Projekts handelt. Im Einzelfall kann eine Gefährdungsbeurteilung bei einer anderen Tätigkeit bei gleichartiger Kombination aus Zwangshaltung und Tätigkeitsbereich, in Abhängigkeit der verwendeten Arbeitsmaterialien und verwendeten Werkzeuge, zu anderen Bewertungen kommen.

Für die Anwender aus dem SHK-Bereich ist die farbliche Codierung eine gute Indikation, um zu erkennen, wo sich besondere Gefährdungen für die Arbeitnehmer ergeben könnten. Für die einzelnen Gefährdungsbereiche wurden dann aus den Feld- und Praxistests mit unterschiedlichen Exoskeletten Anwendungsfälle abgeleitet.

Die Exo-Matrix ist ein Werkzeug, mit dem SHK-Betriebe die belastenden Arbeitsvorgänge ihrer Mitarbeitenden leicht identifizieren können. Gleichzeitig liefert sie die Kategorie an Exoskeletten, die in genau diesen Arbeitsvorgängen für eine ergonomische Verbesserung sorgen kann. Damit soll den Nutzern eine Orientierung auf dem Markt an Exoskeletten erleichtert werden.

Die hier vorgestellte Kategorisierung von Exoskeletten zu den Arbeitsprozessen grenzt den Kreis geeigneter Exoskelette für die Betriebe deutlich ein. Die Entwicklung von Exoskeletten gestaltet sich derzeit hochdynamisch. Neue Systeme könnten die hier vorgenommene kategoriale Einteilung in Systeme zur Schulter- und Rückenunterstützung weiter aufbrechen, was eine Aktualisierung der Exo-Matrix bedingen würde.

Explizit wurden keine Nutzungszeiträume für die Nutzung von Exoskeletten vorgegeben oder definiert. Die physiologischen Belastungen, denen Mitarbeitende sich ausgesetzt sehen, sind aufgrund der Vielfältigkeit der Tätigkeitsprofile im SHK-Handwerk in Verbindung mit den individuellen Ressourcen schwer bestimmbar. Aus den Nutzertests heraus hat sich aber als wesentliche Anforderung an die Systeme ergeben, dass sie über längere Zeiträume komfortabel zu tragen sein müssen und auch nicht unterstützte Nebentätigkeiten ohne Einschränkungen erlauben.

Mit der Fokussierung auf die Kombination aus Körperhaltung/Zwangshaltung und Tätigkeit sowie der dazu passenden Exoskelett-Kategorie lässt sich die Exo-Matrix auch auf andere handwerkliche Bereiche außerhalb des SHK-Handwerks übertragen. Zu beachten ist hierbei aber, dass die abgeleiteten Gefährdungspotenziale sich auf die in der Badsanierung verwendeten Arbeitsmittel und Werkzeuge beziehen und Analysen anderer Gewerke hier zu anderen Ergebnissen führen können.

Haben Betriebe erkannt, welche Exoskelett-Kategorie sich für sie eignet, steht die Identifikation nach passenden Modellen aus den Kategorien an. Betriebe benötigen hier ein erweitertes Wissen, welche Systeme zur Verfügung stehen und wie die Informationen, die sie zu den einzelnen Systemen erhalten, von ihnen zu bewerten sind.

An dieser Stelle war eine einfache, schematische Unterteilung der bestehenden Systeme nach „geeignet vs. ungeeignet“ durch das Projekt HWG 4.0 nicht vorgesehen. Zu unterschiedlich gestalten sich die Bedürfnisse der Betriebe und vor allem der einzelnen Mitarbeitenden. Das Projektziel war eine Zusammenstellung der wesentlichen Informationen zu den Exoskelett-Kategorien, damit Endanwender eine Orientierung erhalten, worauf bei der Suche und der Bewertung von Exoskeletten für ihre Bedürfnisse geachtet werden sollte.

Das Projekt HWG 4.0 hat hierzu Onlineseminare auf der Website www.hwg40.de bereitgestellt, die sich direkt an Handwerksbetriebe richten und in denen die Kategorien mit ihren möglichen Einsatzzwecken im Detail vorgestellt werden. Auf Basis der dort vorgestellten Informationen sind SHK-Betriebe in der Lage, die für ihren Einsatzzweck relevanten Informationen bei den jeweiligen Anbietern von Exoskeletten anzufragen und Praxistests mit ihren Mitarbeitenden zu organisieren. Den Anbietern kommt die Aufgabe zu, die speziellen Anforderungen von Handwerksbetrieben bei der Systemgestaltung abzubilden und die Bereiche, in denen das jeweilige System im Handwerkskontext eingesetzt werden könnte, verständlich zu kommunizieren.

Das Projekt HWG 4.0 hat sich in Feldtests mit Betrieben sehr ausgiebig mit der Akzeptanz einzelner Systeme im Praxiseinsatz beschäftigt. Im Ergebnis konnte festgehalten werden, dass die Vor- und Nachteile einzelner Systeme von den Mitarbeitenden sehr unterschiedlich bewertet wurden. Die beiden großen Akzeptanzgründe Tragekomfort und Gebrauchstauglichkeit werden in Abhängigkeit der Interaktion zwischen Mensch, Arbeitsaufgabe und Exoskelett in jedem Einzelfall individuell beurteilt. Es ist daher notwendig, dass Betriebe verschiedene Exoskelette mit ihrer Belegschaft in ihrer Arbeitspraxis testen.

Aufgrund individueller Vorlieben von Mitarbeitenden könnten sich hierdurch innerhalb eines Betriebes auch verschiedene Exoskelette etablieren. Die Akzeptanz eines spezifischen Exoskeletts in der realen Anwendung basiert erfahrungsgemäß nicht auf theoretischen Angaben zur Unterstützung, sondern auf der Passfähigkeit im Hinblick auf die Arbeitsvorgänge, dem (Trage-)Komfort sowie der gefühlten Entlastung. Dieser Vorrang von subjektiver Bewertung (z. B. Tragekomfort) gegenüber objektiven Bewertungskriterien (z. B. Unterstützungsleistung) ist eine wichtige Größe für die Akzeptanz von Exoskeletten.

Die Exo-Matrix erleichtert die Zuordnung der beiden großen Kategorien von Exoskeletten zu den Arbeitstätigkeiten, die einer ergonomischen Unterstützung bedürfen. Dies ermöglicht SHK-Betrieben, ein geeignetes Exoskelett für ihre Anforderungen zu finden. Trotzdem kann es empfehlenswert sein, unterschiedliche Exoskelette aus der jeweiligen Kategorie im Praxiseinsatz zu testen. www.hwg40.de

Bild: exoIQ GmbH

Passive und aktive Exoskelette

In der Fachliteratur wird bei Exoskeletten je nach verwendetem Antrieb zwischen passiven und aktiven Exoskeletten unterschieden. Die meisten marktverfügbaren Exoskelette sind passive Systeme. Bei ihnen wird die Unterstützungskraft über eine passive Federmechanik erzeugt. Diese Art von Exoskelett ist in der Regel einfacher aufgebaut und zumeist leichter als die aktiven Systeme. Zunehmend sind jedoch auch aktive Exoskelette marktverfügbar. Sie erzeugen ihre Unterstützungskraft über bspw. Elektromotoren oder pneumatische Antriebe. Bei aktiven Exoskeletten lässt sich die Unterstützungskraft variabler gestalten und hierdurch verfügen sie tendenziell über eine größere Anpassungsfähigkeit an verschiedene Arbeitstätigkeiten. Für beide Kategorien gilt aber nach wie vor, dass sie auf die Unterstützung spezifischer Körperbereiche wie Schulter oder Rücken setzen. Zum Zeitpunkt der Entwicklung der Exo-Matrix (2019 bis 2022) war der Markt an aktiven Systemen noch zu klein, um diese bereits in die Bewertung und Testung mitaufzunehmen.

Fachbuch: Gesundes Arbeiten in der Gebäudetechnik

Das Buch von Kurt Landau „Gesundes Arbeiten in der Gebäudetechnik“ stellt umfassend dar, wie in der Gebäudetechnik sicher und gesund gearbeitet werden kann. Der Autor hat einen praxisorientierten Aufbau gewählt. In Kapitel 1 werden die häufig vorkommenden Tätigkeiten mit ihren Risiken und die gängigen Schutzmaßnahmen beschrieben. Der versierte Praktiker dürfte den Stand der Technik kennen und kann auch gleich in die folgenden Kapitel einsteigen. Der Vorteil des Handbuchs ist, dass es möglich ist, die einzelnen Kapitel für sich bedarfsorientiert zu nutzen. Trotzdem gibt es eine logische Struktur. Nach den Tätigkeiten geht es um Ergonomie allgemein, Arbeitsmittel, Leistung und Ermüdung, Arbeitssicherheit und um die Belastungen durch die Arbeitsumgebung. Es gibt Beispiele für ergonomisch günstige Handwerkzeuge. Weiterhin sind im Handbuch viele Prüf- und Checklisten enthalten, die direkt genutzt werden können.

Besonders hervorzuheben ist das Kapitel mit der Beschreibung der Umgebungsbedingungen. Arbeiten in der Gebäudetechnik sind vielfältig und finden oft vor Ort in Betrieben und im Privatbereich von Auftraggebern statt. Hier können die Arbeitsbedingungen (z. B. Lärm, Klima, Vibrationen, Gefahrstoffe) nicht so wie im eigenen Betrieb gestaltet werden und die Arbeitsweisen müssen an die vorhandenen Bedingungen angepasst werden und sicher sein. Auch für die Arbeitsorganisation findet man Hinweise, da auf die Themen Dauerleistungsgrenze, Übung, Pausen, Zuverlässigkeit, Ermüdung und auch die Veränderung der Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Lebensalter eingegangen wird.

Das Buch aus dem Gentner Verlag ist gedruckt

(ISBN: 978-3-87247-793-4) sowie als E-Book erhältlich (ISBN: 978-3-87247-784-2), es umfasst 257 Seiten und kostet 49 Euro.

Bild: Gentner