Joaquin Corbalan - stock.adobe.com

Eine Thermostatbatterie in der Duscharmatur verhindert einen plötzlichen, unerwünschten Temperaturwechsel. Aber welche Technik steckt eigentlich dahinter?

Um eine gleichbleibende Auslauftemperatur zu erzeugen, sind zusätzliche Einbauten in einer Armatur nötig. Mitten im Treffpunkt des Kalt- und Warmwasseranschlusses einer Mischbatterie wird eine zusätzliche Sperre eingebaut.

Diese kann bspw. durch eine Bewegung nach links den Kaltwasserzufluss weiter öffnen und dabei gleichzeitig den Warmwasserzufluss verringern. Umgekehrt geht es genauso: die Bewegung nach rechts schließt den Kaltwasserzulauf usw.

Bei einem Einhebelmischer wird diese Funktion vom Nutzer selbst übernommen. Bei einer thermostatisch geregelten Mischbatterie geht man einen Schritt weiter.

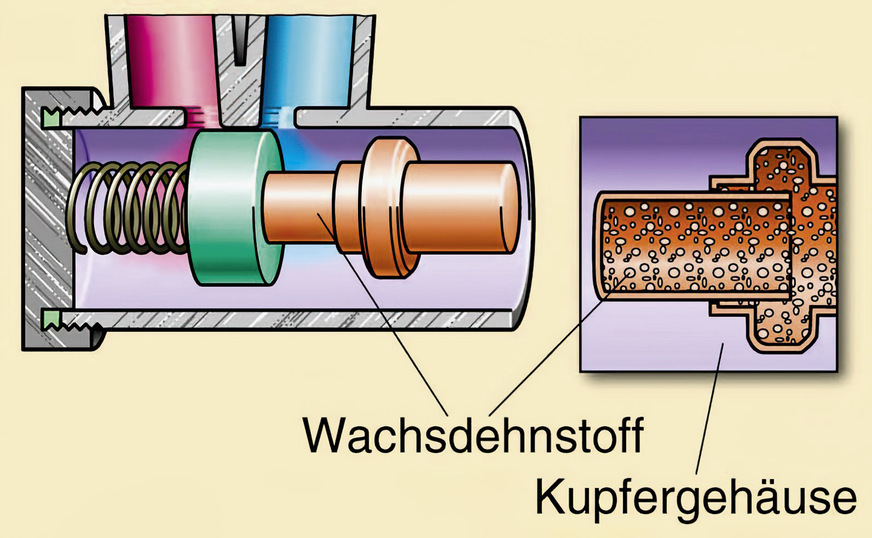

Thermostatische Regelung mittels Dehnstoff

Ein Dehnstoff bewegt die Sperre nach rechts oder links. In dem jeweils sich einstellendem Mischwasserstrom, der die Batterie durchströmt, wird nämlich ein Dehnstoffelement eingebaut. Dieses Element registriert also zwangsläufig die abgehende Mischung aus Kalt- und Warmwasser.

Der Dehnstoff wird sich bei einer Änderung des Warmwasserstromes entsprechend verändern. Bei einer Erhöhung der Temperatur wird sich der Körper dehnen. Dabei wird dann also der Heißwasserstrom reduziert, während gleichzeitig der Kaltwasserzustrom vergrößert wird.

Bei entsprechender Abkühlung des Stromes würde sich ebenfalls das Dehnstoffelement abkühlen und dabei die entgegengesetzte Veränderung auslösen. Also würde der Kaltwasserstrom gesenkt und gleichzeitig mehr warmes Wasser durchgeleitet.

Es handelt sich also um eine einfache, aber sehr effiziente Regelung der Temperatur mittels Volumenstromänderung.

Hansgrohe

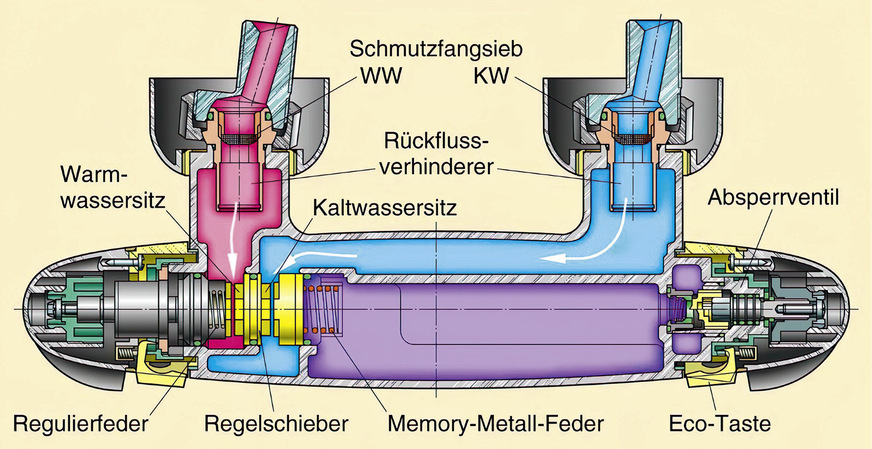

Wunschtemperatur dank Federkraft

Zur Wahl der eigenen Lieblingstemperatur kann die Vorspannung einer Feder erhöht oder gesenkt werden. Die Feder drückt, dem Dehnstoffelement gegenüberliegend, die kleine Sperre in Richtung Dehnstoffelement. Der Dehnstoff kann durch diese Feder in seinem Ausdehnungsdrang unterschiedlich stark beschränkt werden. Erhöht sich der Federdruck, geht der Trend zu mehr Warmwasser und umgekehrt. Per Drehknopf kann man daher mittels Verstellung der Federkraft die jeweilige Wunschtemperatur sehr leicht bestimmen und halten.

Sinkt der Fließdruck des Warmwassers, bspw. weil eine weitere Zapfstelle im Haus bedient wird, stellt sich innerhalb von Sekunden eine abgesenkte Temperatur an dem Dehnstoffelement ein. Dieses Bauteil quittiert die gesunkene Temperatur mit einem weiteren Öffnen des Warmwasserdurchlasses. Die Auswirkung einer solchen Druckschwankung kann also ausgeglichen werden.

Ein weiteres Beispiel offenbart mögliche Störgrößen: Während eines Dauerduschbades sinkt innerhalb einer Installation mit zentraler Trinkwassererwärmung die Speichertemperatur. Auch diese Änderung bemerkt das Dehnstoffelement und reißt den Zulauf von Warmwasser immer weiter auf.

Hansgrohe

Thermostatbatterie im Einfamilienhaus

In einem Einfamilienhaus werden solche Thermostate häufig direkt an den Anschlüssen montiert. Am stärksten verbreitet ist hier die Thermostatbatterie für Duschen. Im ganzen Hause könnte dann noch per Hand gemischt werden. Der Komfort einer geregelten Auslauftemperatur wäre nur beim Duschen nutzbar. Die Anschaffung bliebe relativ günstig und bezogen auf den Komfort scheint alles in Ordnung.

In Einfamilienhäusern verbreitet sich jedoch seit Jahren ein sonnenbedingtes Problem. Sind nämlich thermische Solaranlagen installiert, so können innerhalb des Warmwasserspeichers enorm hohe Temperaturen von bis zu 80°C entstehen. Eine Verbrühung mit solch heißem Wasser hätte fatale Folgen. Da diese Temperaturen aber nur unregelmäßig vorkommen, fiele es sehr schwer, ein entsprechend schützendes Verhalten vor den drohenden Verbrühungen zu entwickeln. Insbesondere für Kleinkinder und hilfsbedürftige Menschen wäre das schwierig.

Für diesen Einsatzzweck kommt ein zentraler thermischer Mischer in Betracht. Direkt über dem Warmwasserspeicher montiert, lässt er dann nur noch Wasser durch, welches auf ein annehmbares Niveau heruntergemischt wurde. Nachteil dieser Methode ist natürlich, dass bei solch niedrigen Temperaturen das Wachstum von Legionellen begünstigt werden könnte. Es ist daher aus hygienischer Sicht nicht der Königsweg.

Es besteht auch die Möglichkeit, mit Eckventil-Thermostaten zu arbeiten. Das Wasser kann so ebenfalls sehr heiß und bakterien-killend durch das System flitzen. Unter dem Waschtisch vollzieht sich dann erst der Wandel zum gefahrlosen Betrieb bei zahmen Temperaturen.

Thermostatbatterie in öffentlichen Anlagen

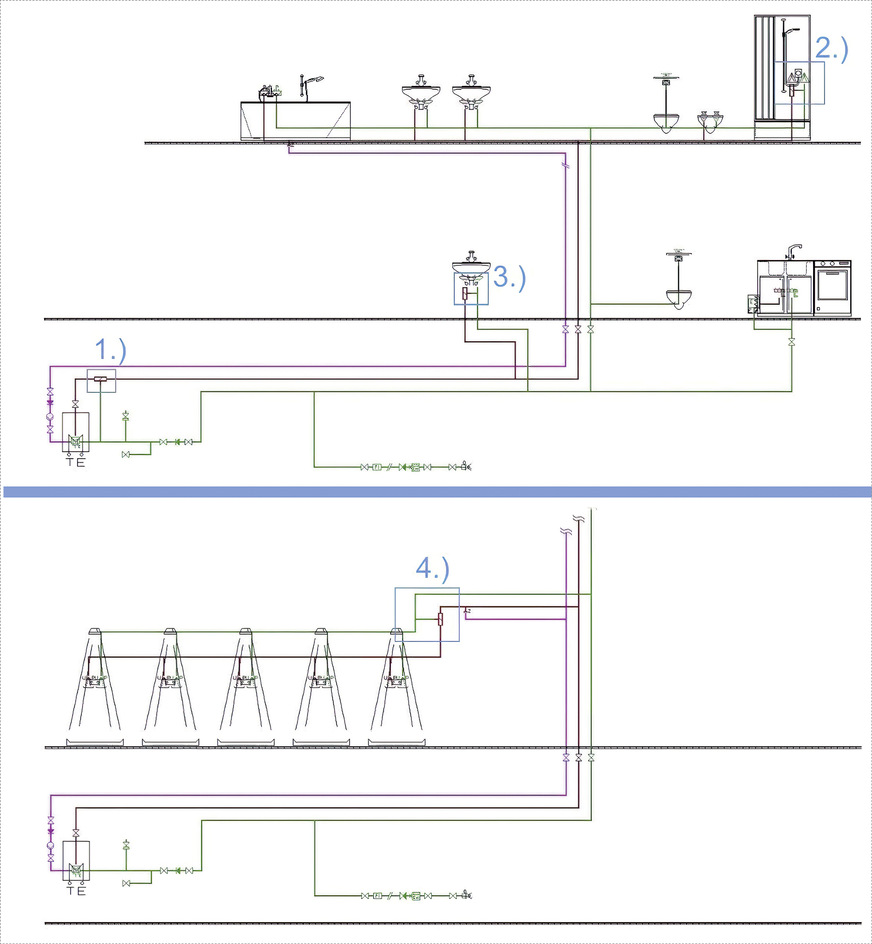

IBH

1.) direkt hinter dem Speicher,

2.) als Thermostatbatterie der Dusche,

3.) als Eckventil-Thermostat oder

4.) als Sammelthermostat vor einer Reihenduschanlage.

Bspw. innerhalb des verzweigten Trinkwassersystems einer Sportanlage sollen hygienefördernde hohe Temperaturen von um die 60 °C die Legionellen im Schach halten. Eine Regelarmatur, die eine Wassertemperatur der Zirkulationsleitungen zu sehr beschneiden würde, wäre sicherlich nachteilig für die Hygiene.

Allerdings können in den Duschanlagen keine Temperaturen geduldet werden, die Verbrühungen der Nutzer nach sich ziehen könnten. Hier wäre es möglich, wiederum einzelne Thermostatbatterien zu installieren. Der finanzielle Aufwand dafür wäre entsprechend hoch.

Oft setzt man daher die Thermostate kurz vor einer Gruppe von Verbrauchern. Dies kann dann eine Reihendusche oder eine Reihenwaschanlage sein. Das Wasser kann auf diese Weise dann durch das gesamte System mit hoher und damit bakterientötender Temperatur getrieben werden. Erst kurz vor den schützenswerten Dusch- und Waschanlagen oder anderen Verbrauchern würde eine Senkung der Temperatur mittels Thermostat stattfinden.

Klassische Beispiele für eine zwingende Anwendung dieser Techniken sind im Bereich von Kindergärten, Krankenhäusern und Altenheimen zu nennen. Überall, wo Menschen aufgrund von Beeinträchtigungen durch verzögerte Reaktion der Gefahr durch Verbrühung ausgesetzt sind, sollten technische Maßnahmen wie ein Thermostat die Gefahr reduzieren.

Es liegt also nicht im Entscheidungsspielraum des jeweiligen Betreibers oder Nutzers, ob er sich den Luxus eines thermostatisch geregelten Mischers leisten soll. Das Zusammenspiel von Hygienekonzepten und der sicheren Warmwasserversorgung ohne die Gefahr der Verbrühung entscheiden im Bereich öffentlicher Anlagen über den Einsatz dieser thermostatisch geregelten Mischbatterien.

🎙️ Podcast ➡️ Sicher duschen: So funktioniert eine Thermostatbatterie

Fazit

Trinkwasser insgesamt und insbesondere warmes Wasser kostet Geld. Die schnelle Einregulierung einer immer wiederkehrenden Wunschtemperatur spart natürlich auch am Wasser- und Energieverbrauch einer Trinkwasser-Installation. Diese Argument verstärkt den Wunsch der privaten Badnutzer sich den Luxus einer Thermostatbatterie zu leisten.

Komfort, Sicherheit, und das noch in Kombination mit ökologisch-ökonomischen Ansätzen – Kunde was willst du mehr?

Dieser Artikel erschien zuerst in der Heftausgabe SBZ Monteur 06-2024 unter dem Titel „Wie funktioniert eigentlich eine Thermostatbatterie“ von Elmar Held.