Was versteckt sich eigentlich hinter dem KV-Wert eines Ventils? Unser Kollege Elmar Held fragt im Interview bei einem Protagonisten nach.

Szenenkenner können mit Kennwerten in der eigenen Bubble etwas anfangen. So hat der cW-Wert (Strömungswiderstandskoeffizient) eines Fahrzeuges bspw. irgendwas mit seiner windschnittigen Form zu tun. Oder der körpereigene BMI-Wert (Body Mass Index) kann einem bei der Entscheidung helfen, ob die nächste Currywurst verschlungen werden kann oder besser zwei Runden Zirkeltraining im Gym angesagt sind. Kurze und prägnante Angaben helfen die Welt in gut oder mäßig, dick oder dünn einzuteilen. Aber was bedeutet der KV-Wert eines Ventils?

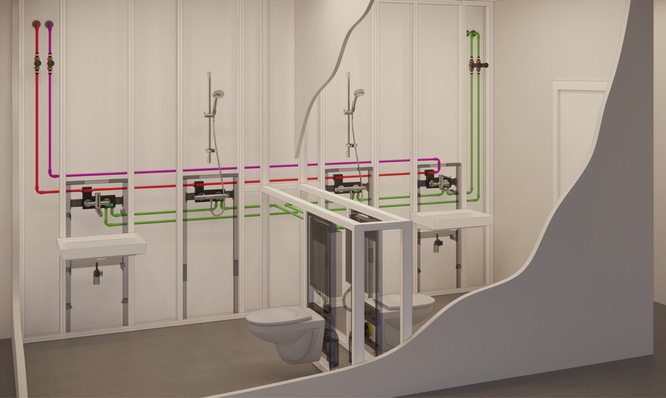

Jan – stock.adobe.com

Redaktion: Sie als Ventil sind sich ja für nichts zu schade. Eigentlich nur ein Klumpen Metall, schmücken Sie sich mit Titeln und Kennwerten. „Uhh, ich bin ein Regelventil, neben einem Zetawert habe ich sogar einen KV-Wert!“ Finden Sie das nicht sehr eitel? Oder anders gefragt, geht’s auch etwas schlichter?“

Ventil: Ich spüre da ein wenig Ablehnung gegen mich und meine Kennwerte. Kann es sein, dass Sie und Ihre Redaktion mich nicht mögen? Und das nur, weil Sie mich nicht verstehen?

Sie sollten sich mit mir beschäftigen, dann würden Sie spüren, dass ich eigentlich gar nicht so prätentiös bin, wie Sie offensichtlich annehmen.

Jemand der sich selbst mit den Worten „nicht prätentiös“ beschreibt, ist es ganz sicher. Was soll das also, dass Sie sich mit einem Kennwert schmücken wollen, der dann auch noch bei jeder beliebigen Gelegenheit genannt werden will?

Okay, ich sage mal so, ein Stück weit haben Sie vielleicht recht! Aber …

Wofür steht denn nun der KV-Wert? Machen Sie es bitte nicht so spannend!

Es steht schon mal nicht für „Kann’se vergessen“. Der KV-Wert eines Ventils beschreibt den Durchflusskoeffizienten und damit den Durchsatz an Flüssigkeiten oder Gasen bei einem Druckabfall von 1 bar.

Wollte ich also den KV-Wert eines Ventils selbst ermitteln, würde ich den Druckminderer einer Hausinstallation auf 1 bar herunterschrauben. Dann würde ich direkt hinter dem Druckminderer das zu prüfende Ventil montieren und mich mit Eimer und Stoppuhr ausstatten. Sobald dann das Wasser mit einem Druck von 1 bar (mehr geht ja nicht, weil der Druckminderer vorgeschaltet ist) durch das Ventil rauscht und in einem Eimer landet, habe ich nur noch die Zeit zu stoppen, die benötigt wird, um den Eimer zu füllen.

Wäre der 10-Liter-Eimer nach 20 Sekunden gefüllt läge ein wesentlich größerer KV-Wert vor, als wenn diese Befüllung 30 Sekunden dauern würde.

IBH

Geht’s bitte auch genauer, mit Beispiel und Zahlen?

Würde bei einem Druckabfall über das Ventil von 1 bar ein 10-Liter-Eimer in 20 Sekunden gefüllt, so wäre das umgerechnet auf eine Stunde ein Volumenstrom von:

10 l x 3600 (sec./h) / 20 sec.= 1800 l/h

oder eben

1,8 m³/h

Wenn also jemand ein Ventil mit einem KV-Wert von 1,8 braucht, dann bekommt er das gerade getestete Ventil. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um einen zölligen Pumpenschieber handelt oder ein 4-Zoll-Nadelventil mit Entleerung.

KV-Wert ist KV-Wert.

In der Industrie und bei der seriellen Fertigung werden Tests natürlich nicht zwischen Tür und Angel gemacht und unterliegen dann auch nicht den Regelungstoleranzen eines Druckminderers in einer herkömmlichen Hausinstallation. Aber vom Grundsatz her läuft die Bestimmung des KV-Wertes so ab.

Der KV-Wert beschreibt den Volumendurchsatz einer Flüssigkeit durch ein Bauteil in Kubikmeter pro Stunde (m³/h) bei einem Druckabfall von einem Bar.

Ja toll, m³/h bei einem Bar Druckabfall?! Was soll man mit diesem Wert anfangen? Der spezielle Fall, dass ein Ventil direkt hinter einem Druckminderer eingebaut wird, der auf 1 bar eingedrosselt wurde, ist doch wohl recht selten. Und dass der Kunde tatsächlich den Volumendurchsatz für diese geistreiche Konstruktion erfahren möchte, ist wohl noch seltener. Wozu also dient dieser Wert?

Wichtig ist, dass man diesen Druckabfall oder Volumenstrom hochrechnen kann auf beliebige andere Drücke oder Volumenströme. Die Eigenschaft des Ventils, definiert mittels KV-Wert, lässt sich also rechnerisch übertragen. Wie so oft in der Anlagentechnik hat man hier eine überschaubare Formel:

SBZ Monteur

wobei gilt:

KV = Durchflusskoeffizient in m³/h

Q = Volumendurchfluss in m³/h

ρ = Dichte in kg/l

p1 = Eintrittsdruck (abs.) in bar

p2 = Austrittsdruck (abs.) in bar

Δp = Druckdifferenz (Eintrittsdruck – Austrittsdruck) in bar

Versuch A

Die Kontrolle des Versuchsaufbaus mit dem 10-Liter-Eimer und der Stoppuhr soll Aufschluss geben über den Wahrheitsgehalt dieser Annahmen.

Gegeben:

Q = 1,8 m³/h

ρWasser = 1 in kg/l

p1 = 2 bar (absoluter Druck!!!)

p2 = 1 bar (absoluter Druck!!!)

Δp = 1 bar

SBZ Monteur

Der überschlägige berechnete Wert aus dem Versuchsaufbau stimmte also, der KV-Wert beträgt tatsächlich 1,8 (m³/h)!

Nebenbei, es handelt sich bei der Formel um eine Zahlenwertgleichung. Dies ist eine Darstellungsform einer Gleichung, die statt Größen nur ihre Maßzahlen verknüpft. Mit welchen Maßeinheiten sie gültig ist, wird separat angegeben. In diesem Fall ist das Ergebnis eben „m³/h“.

Wenn dieses Ventil unter anderen Bedingungen als denen aus dem Versuchsaufbau eingesetzt werden soll, kann die resultierende Größe jetzt berechnet werden.

Versuch B

Welche Druckdifferenz müsste z. B. am Druckminderer des Versuchsaufbaus anliegen, damit 3,6 m³/h durch das Ventil gedrückt würden, also der 10-Liter-Eimer innerhalb von 10 Sekunden gefüllt wäre?

Gegeben:

Kv = 1,8 m³/h

Q = 3,6 m³/h

ρWasser = 1 in kg/l

Δp = ? bar

Umstellen der Formel ergibt:

Einsetzen der Zahlen ergibt:

Würde man also am Druckminderer einen Druck von 4 bar einstellen, so würden 3,6 m³/h aus dem Ventil austreten.

Versuch C

Welcher Durchfluss am betrachteten Ventil wird sich einstellen, wenn der Startdruck von einem bar auf 2 bar verdoppelt wird?

Gegeben:

KV = 1,8 m³/h

Q = ?

ρWasser = 1 in kg/l

Δp = 2 bar

Umstellen der Formel ergibt:

SBZ Monteur

Einsetzen der Zahlen ergibt:

SBZ Monteur

Aus dem Ventil mit einem KV-Wert von 1,8 würden bei 2 bar Druckabfall genau 2,55 m³/h an Wasser austreten.

Sie und Ihre Redaktion würden vielleicht sagen: „Auf jeden Pott passt ein Deckel ...“ und für fast jede Anwendung gibt es ein geeignetes Ventil. Sobald eine Anforderung für Druckabfall oder Volumendurchsatz definiert ist, lässt sich also ein entsprechendes Ventil über den KV-Wert auswählen.

Tolle Präsentation! Aber kocht da nicht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen?

Sie haben es immer noch nicht ganz verstanden. Egal ob IMI, Oventrop, Danfoss oder Resideo, die Hersteller ermitteln den Wert auf die gleiche Weise.

Derzeit wird in Deutschland die Hydraulik von Heizungsanlagen optimiert. Dazu bringe ich Ihnen ein Beispiel:

Schauen wir uns ein schlichtes Thermostatventil (THV) an. Irgendwo im weit verzweigten System eines Heizungsrohrnetzes soll es den bedarfsgerechten Volumenstrom zu einem Heizkörper organisieren. Dazu ist erst einmal interessant, wie hoch die Leistung des Heizkörpers (HK) ist und mit welcher Spreizung dieser ausgelegt wurde. Bspw. könnte der Heizkörper mit 1.308 Watt bei 15 Kelvin Spreizung arbeiten. Dann müsste im Auslegungsfall, also beispielsweise bei minus 12 °C Außentemperatur, ein vorgegebener Massenstrom durch diesen HK fließen.

Rund 75 Kilogramm Heizwasser werden also pro Stunde durch diesen Heizkörper fließen, wenn dieser die vorgesehenen 1308 Watt Leistung abgibt.

Die Position dieses Heizkörpers im Netz ist aber noch nicht genau beschrieben worden. Es könnte der letzte Heizkörper im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses sein, mit einer Leitungslänge von insgesamt 400 Metern. Oder dieser Heizkörper sitzt direkt über dem Heizraum und damit nahe bei der Umwälzpumpe mit einer Anbindelänge von insgesamt nur 4 Metern.

Sie merken bereits jetzt, dass diese beiden Bedingungen deutlich voneinander abweichen. Wenn Sie eine Prognose abgeben sollten, welche Position wohl eher zu einer Unterversorgung neigt, fällt die Auswahl nicht sonderlich schwer. Es ist natürlich der HK mit 400 Metern Anbindelänge. Das System muss also insgesamt hydraulisch abgeglichen werden, um jedem HK im System gerecht zu werden.

Nehmen wir bitte mal an, dass ein Druckverlust von 11 000 Pascal für dieses Ventil gefordert wäre, um es in dem hydraulischen Konzert einzusetzen.

Redaktion (fällt ihm ins Wort): Hydraulisches Konzert? Schwafeln Sie bitte nicht, kommen Sie zum Punkt!

Mäßigen Sie sich, ich will doch nur helfen!

Dieses THV kann man natürlich von den meisten Herstellern bekommen. Aber welchen Wert kann man nun angeben, um beim Großhandel das korrekte Ventil ordern zu können?

Wenn man ein Ventil bestellen würde nach dem Motto:

„Der Druckverlust bei einem Massendurchsatz von 75 Kilogramm pro Stunde soll 11 000 Pascal betragen,“ dann wird der freundliche Herr hinter der Theke mit den Augen rollen.

Der möchte schon gerne einen Kennwert haben, der etwas allgemeiner gehalten ist.

Darum fragt er dann sinngemäß: „Welchen Volumenstrom möchten Sie denn durch das Ventil peitschen, bei einem Druckverlust von 100 000 Pascal?“

Die Frage hört sich nur bescheuert an, meint aber letztlich den hier besprochenen KV-Wert eines Ventils. Der errechnet sich für das angegebene Beispiel:

Auf die bescheuerte Frage des Großhändlers können Sie also noch bescheuerter antworten:

„Ich hätte gerne ein Ventil, das bei einem Druckverlust von 1 bar einen Volumenstrom von 0,226 m³/h durchlässt. Einsetzen werde ich es aber unter anderen Bedingungen, die sage ich ihnen aber nicht. Ätsch!“.

So ist das aber mit dem KV-Wert. Man bezieht den Volumenstrom immer auf einen Druckverlust von 1 bar. Wofür man das Ventil letztlich einsetzt, braucht man dann nicht genau beschreiben.

Oh, auch sie erkennen also, wenn etwas bescheuert klingt? Können Sie auch erklären, wie man in der Praxis mit Ihren Brüdern und Schwestern und deren KV-Wert umgeht?

Wir bleiben mal sachlich und reden nicht von Brüdern und Schwestern, es heißt ja „das Ventil“ und nicht „die Ventilin“ oder „der Ventilus“.

Die Hersteller von THV pflegen unterschiedliche Philosophien, was die Einstellung von KV-Werten betrifft. So kann man z.B. bei IMI ein THV bekommen, das Einstellwerte auf einer Skala von 1 bis 8 zulässt. Die KV-Werte zwischen diesen Einstellungen werden in Tabellen oder Diagrammen abgebildet. Unabhängig von der Darstellungsart entspricht aber eine Stellung 7 des IMI THV nicht der Stellung 7 eines Oventrop THV. Der Schlüssel für die Anpassung ist also immer der geforderte KV-Wert. Man liest ab, welchem KV-Wert die jeweilige Einstellung entspricht und setzt bei Bedarf ein entsprechendes Ventil eines anderen Herstellers mit dem passenden Einstellwert ein. Hört sich ebenfalls verwirrend an, ist aber letztlich nicht sehr kompliziert. Hydraulisch ähnlich verhalten sich also nicht die Einstellwerte von IMI mit Werten von 1 bis 8 oder von Oventrop mit Einstellungen von 1 bis 9. Entscheidend sind vielmehr die eingestellten KV-Werte des jeweiligen Ventils.

Nur bei gleichen KV-Werten reagieren beide Ventile hydraulisch genau gleich.

Ich sehe, wir verstehen uns. Sie kommen endlich zu dem Punkt, der in der Praxis zählt.

Ich denke es ist eher so, dass Ihre Redaktion allmählich versteht, was ein KV-Wert ist und dass Sie mir als „Metallklumpen“ endlich folgen können.

Exemplarisch und abschließend lese ich mit Ihnen ein Beispiel ab.

Für ein bestehendes Gebäude habe ich neue Ventile von IMI ausgelegt. Eines von den bereits bestehenden Ventilen ist aber fast neu und ließe sich nur sehr umständlich ausbauen. Es soll also weiterhin im Heizungssystem verbleiben.

Als KV-Wert steht in meiner Einstellliste unter anderem ein Wert, den wir eben schon berechnet haben, nämlich 0,226, und gemäß der Tabelle von IMI hätte ich dieses Ventil auf einen Voreinstellwert zwischen 3 und 4 eingestellt, also ca. 3,7.

Das bereits bestehende Ventil von Oventrop verbleibt jedoch am Platz und ich stelle einen Wert von kurz vor 4,5 auf der Skala ein.

Der Heizkörper merkt nicht, wer ihn da drosselt. Entscheidend ist lediglich der KV-Wert.

Können Sie das belegen?

Na klar, die jeweiligen Hersteller geben diese KV-Werte tabellarisch an. Aussagekräftiger, aber für Ihre Redaktion schwieriger zu lesen sind jedoch Diagramme:

IMI

Oventrop

SBZ Monteur

Was soll das heißen, „für Ihre Redaktion schwieriger zu lesen“? Präsentieren Sie bitte beide Ablesearten.

Bitte schön!

In den Diagrammen stelle ich das Ablesebeispiel mit gestrichelter roter Linie dar.

Das mit dem Metallklumpen war nicht so gemeint. Eigentlich sind Sie ganz in Ordnung. Vielen Dank für Ihre Ausführungen.

Sie und Ihre Redaktion waren ein gelehriges Team. Das dürfen Sie so ruhig Ihren Lesern weitergeben.

Redaktion (dreht sich weg): Spinner!

Ventil (lacht in seinen Metallkörper hinein): Ignorant!

Zusammengefasst: 6 Fakten über Ventile und KV-Wert

1. Für jedes Ventil kann ein KV-Wert ermittelt werden.

2. Der KV-Wert drückt die Durchflussmenge eines Ventils in m³/h bei 1 bar Druckdifferenz aus.

3. Die Ermittlung eines KV-Wertes erfolgt herstellerübergreifend in gleicher Weise.

4. Mit dem KV-Wert lässt sich herstellerübergreifend eine Ventileigenschaft festlegen.

5. KV-Werte können in Tabellen oder Diagrammen der namhaften Hersteller abgelesen werden.

6. In Auslegungsprogrammen und Apps werden KV-Werte anhand der Vorgaben berechnet und ausgewiesen.

Das Interview führte unser Kollege Elmar Held und ist zuerst im SBZ Monteur 11-2024 unter dem Titel „Interview mit einem Ventil“ erschienen.