Richtungsänderungen sind manchmal schwierig. Noch schwieriger sind Kehrtwendungen um 180°. Eine solche erfolgt seit rund drei Jahren im Bereich der Rohrleitungsführung und nimmt immer mehr an Fahrt auf. Einer der Hintergründe ist: Seit mehr als zehn Jahren gibt es mehr Probleme mit Legionellen im Trinkwasser kalt (PWC) als im Trinkwasser warm (PWH). Warum, ist hinreichend bekannt: Die Gebäudehülle wurde in diesem Zeitraum immer dichter, gleichzeitig werden die Installationen immer komplexer und mit immer mehr Entnahmestellen versehen – bei gleicher Anzahl an Nutzern.

Es ist also Zeit, innezuhalten und die Situation zu analysieren. Was ist unvermeidbar und was ist ein selbst gemachtes Problem? Als Antwort darauf kehrt die Branche wieder zurück zu ihren Wurzeln und plant wieder überwiegend T-Stück-Installationen, auch in Gesundheitseinrichtungen. Nur selten genutzte, aber unvermeidbare Entnahmestellen werden dabei mittels Reiheninstallationen oder Ring-in-Ring-Installationen (siehe Infokasten auf S. 52) eingebunden. Ein Blick auf die Entwicklungsgeschichte der trinkwasserhygienischen Anforderungen in Gebäuden hilft, diese Rückbesinnung auf die Grundwerte der Installationstechnik zu verstehen.

DVGW als Wegbereiter der Legionellen-Prophylaxe

Legionellen sind im Vergleich zu Pseudomonas aeruginosa (vgl. DVGW-Arbeitsblatt W 551‑4, entdeckt um 1882) ein relativ neues Problem. Der erste bekannte Legionellenausbruch erfolgte 1976 in den USA, kulturell nachweisbar sind Legionellen erst seit 1977. Danach dauerte es nochmals einige Jahre, bis die Ursachen ermittelt, dem wasserführenden System zugeordnet und dann auch Maßnahmen und konkrete Handlungsempfehlungen ausgearbeitet werden konnten.

Es war der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), der damit seinen heutigen Ruf als der Regelwerksetzer für den Erhalt der Trinkwasserhygiene in Gebäuden begründete. Mit dem DVGW-Arbeitsblatt W 551 erschien im Jahr 1993 das erste Regelwerk hierzu. Es galt für den Neubau und wurde 1996 um das DVGW-Arbeitsblatt W 552 für die Sanierung ergänzt. Im April 2004 wurden dann beide Arbeitsblätter zusammengefasst und sind seither als DVGW-Arbeitsblatt W 551, Ausgabe 04/2024, bis heute gültig. Aktuell ist das Regelwerk in Überarbeitung.

Vor 25 Jahren: Die VDI 6023 tritt in Kraft

Auf Betreiben und mit Unterstützung des Umweltbundesamtes (UBA) veröffentlichte im Dezember 1999 der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) den ersten Weißdruck der VDI 6023 mit dem Titel „Hygienebewusste Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung von Trinkwasseranlagen“. Namhafte Hygieniker und Fachleute gehörten damals zu den Autoren. Aus diesem Kreis der Erstautoren war bis zuletzt nur noch Rainer Kryschi als Vorsitzender dabei.

Das 25-jährige Jubiläum der Richtlinie wird nun vom VDI mit einem Symposium am 25. September 2024 gefeiert. Die VDI 6023 ist als Kompendium der Trinkwasserhygiene längst eine allgemein anerkannte Regel der Technik (a. a. R. d. T.) in Hygienefragen, obwohl sie bei Planung und Installation von Trinkwasser-Installationen die DIN-Regelwerke weder ersetzen soll noch kann. Aber sie fasst wesentliche hygienerelevante Aspekte zusammen, die in dieser Tiefe nicht in der DIN-EN-806- und DIN-1988-Reihe oder der DIN EN 1717 erläutert werden könnten.

Weiterhin war sie das erste Regelwerk, das festlegte, dass nach spätestens 72 Stunden ein vollständiger Wasserwechsel über alle Entnahmestellen erfolgen sollte. Der Hintergrund für diese epochalen Festlegungen waren Praxiserfahrungen und die Forderung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), dass die Wasserbeschaffenheit in der hohen Güte, wie sie von den Versorgern bis zum Hausanschluss zur Verfügung gestellt wird, an den Entnahmestellen bzw. Sicherungseinrichtungen einzuhalten sei.

Doch nicht alles aus der VDI 6023 wurde bisher umgesetzt und hat daher in diesen Aspekten nicht den Rang einer a. a. R. d. T. erlangt. Als wesentliches Beispiel gilt die Forderung an die Architekten, für getrennte Schächte für warm- und kaltgehende Leitungen zu sorgen. Sie werden bis heute nur auf besonderen Druck erfahrener bzw. leidgeprüfter Betreiber realisiert.

Bild: Schell

Erster gesetzlicher Schritt bzgl. Trinkwassergüte in Gebäuden

Als der Autor dieses Beitrags im Jahr 2002 seinen ersten Fachartikel „Hygienische Aspekte bei Konzeption und Betrieb von Trinkwasser-Installationen, Teil 1: Beeinträchtigung der Trinkwasserhygiene“ und „Teil 2: Beispiele aus der Praxis“ schrieb, gab es für die Betreiber von Trinkwasser-Installationen noch keine Untersuchungspflichten in Gebäuden. Daher beruhten alle beschriebenen Fälle auf offensichtlichen Beeinträchtigungen, die die Nutzer selbst bemerkt hatten. Seitdem hat die Branche viel dazugelernt.

Ausgangspunkt dafür war die TrinkwV 2001, die Anfang 2003 in Kraft trat. Sie enthielt erstmals auch Untersuchungspflichten an den Entnahmestellen von Trinkwasser-Installationen. Beispielsweise mussten nun Betreiber ihr Trinkwasser entweder anlassbezogen oder auf Anordnung der Behörden untersuchen lassen. Und Gesundheitsämter bekamen den Auftrag, stichprobenartig das Trinkwasser „auf Legionellen in zentralen Erwärmungsanlagen der Hausinstallation ..., aus denen Wasser für die Öffentlichkeit bereitgestellt wird“, untersuchen zu lassen. Damit gerieten erstmals Gebäude in den Fokus, „aus denen Wasser für die Öffentlichkeit, insbesondere in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Gaststätten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen, bereitgestellt wird“.

Auf Basis der nun Schritt für Schritt gewonnenen Erkenntnisse zum Erhalt der Wassergüte in Gebäuden entwickelten sich die nachfolgenden Trinkwasserverordnungen kontinuierlich weiter, genauso wie auch die technischen Lösungen der Industrie. Und erstmals wurden durch die „Stelle der Einhaltung“ auch Betreiber, Fachplaner und Handwerker durch eine TrinkwV in die Pflicht genommen, für die hohe Güte der Wasserbeschaffenheit bis an jede Entnahmestelle zu sorgen.

Ein weiterer Meilenstein: Expertenanhörung 2004 in Bonn

Ein weiterer wesentlicher Meilenstein der Trinkwasserhygiene in Gebäuden kann exakt auf den 31. März 2004 datiert werden, als Prof. Dr. Dr. med. Martin Exner zu einer Expertenanhörung ins Universitätsklinikum Bonn einlud. Hier wurden „Hausinstallationen, aus denen Wasser für die Öffentlichkeit bereitgestellt wurde, als potenzielles Infektionsreservoir“ bezeichnet.

Prof. Exner führte dort aus: „Sicher ist, dass eine proaktive Strategie im Gegensatz zu einer reaktiven Strategie die einzig richtige ist.“ Die Ergebnisse dieser Anhörung wurden 2006 im Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht (V. 49, S. 681–686). Dieser Tag war der Beginn bzw. Bestätigung für viele technische Neuentwicklungen der Industrie.

TrinkwV 2011: Legionellen als Regel-Parameter

Im Jahr 2011 wurde erstmals in der TrinkwV, § 14, Absatz 3, der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage zu periodischen Untersuchungen auf Legionellen verpflichtet und der Begriff der „Gefährdungsanalyse“ eingeführt. Letztere umfasst die Überprüfung, „ob mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden“. Diese Gefährdungsanalysen, seit 2023 Risikoabschätzungen genannt, ermöglichten es, den aktuellen Stand der Installationstechnik kritisch zu überprüfen, und führten teilweise zu einer Neubewertung der bisherigen Installationspraxis.

Entwicklung der Rohrleitungsführung vor rund 20 Jahren

Nachdem der Erhalt der Wassergüte in Gebäuden bei Gesetzgebern, Hygienikern, Fachplanern, Handwerkern und Betreibern immer mehr in den Fokus gerückt war, machte sich zeitgleich auch die Industrie Gedanken über produktseitige Optimierungen. Ab der ISH 2007 gab es dann beispielsweise die Möglichkeit, Entnahmestellen mittels Venturidüsen und Ring-in-Ring-Installation einzubinden.

Eine Alternative dazu waren Reihenleitungen, bei denen selten genutzte Entnahmestellen wie Badewannenarmaturen oder Leitungen zur Gartenbewässerung eingeschleift wurden. Zusätzlich galt für diese Installationsvariante die Empfehlung, häufig genutzte Entnahmestellen wie WCs endständig zu platzieren. Später wurden dann diese Entnahmestellen zumeist durch Spülstationen ersetzt, da es zu diesem Zeitpunkt kaum elektronische Entnahmearmaturen mit Spülfunktion gab.

Allerdings können Spülstationen aufgrund des geringen Berechnungsdurchflusses von üblicherweise nur 4 oder 10 l/min zwar den generellen Wasserwechsel unterstützen, in größer dimensionierten Verteilleitungen oder Ringen erzielen sie jedoch kaum relevante Strömungsgeschwindigkeiten. Dazu ist die Betätigung/Auslösung mehrerer Spülstationen oder Armaturen gleichzeitig notwendig (VDI 6023 Blatt 1).

Neue Erkenntnisse und TrinkwV zwingen zum Umdenken

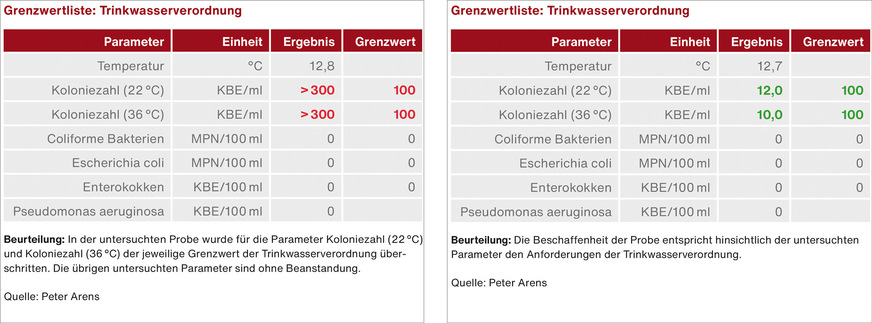

Seit der TrinkwV 2001, § 8, ist die Stelle der Einhaltung der Anforderungen „am Austritt aus denjenigen Zapfstellen, die der Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch dienen“. Heute ist diese Aussage im § 10, TrinkwV 2023 zu finden. Diese einfach klingende Forderung hat weitreichende Konsequenzen für die Betreiber. Denn an den Entnahmestellen (und nicht an Spülstationen) muss nun, mit Ausnahme des Parameters „Legionella spec“, auch die Kontrolle der Wasserbeschaffenheit erfolgen (Bild A).

Daraus folgt, dass zum Erhalt der Wassergüte auch der Wasserwechsel über alle Entnahmestellen notwendig ist. So steht es bereits seit 2013 in der VDI 6023 Blatt 1, hat aber noch immer nicht Eingang in alle Köpfe und Schulungen gefunden. Auch der Autor dieses Beitrages wurde durch diese Praxiserkenntnisse vor einigen Jahren zu einer Rolle rückwärts in Bezug auf die Rohrleitungsführung veranlasst. Denn es stellte sich alsbald heraus, dass ungenutzte Entnahmestellen einer hygienisch nicht akzeptablen Totleitung entsprechen (Bild B).

Diese Totleitung erstreckt sich ebenfalls bei Reiheninstallationen und Ring-in-Ring-Installationen unvermeidbar von der Durchgangswandscheibe bis zum Auslass einer Entnahmestelle. Das Problem lässt sich auch mittels Spülstationen nicht lösen.

Bild: Schell

T-Stück-Installationen als a. a. R. d. T.

T-Stück-Installationen haben trotz anderslautenden Aussagen nie den Rang einer a. a. R. d. T. verloren. Als Bestätigung reicht ein Blick in die Regelwerke und die Installationspraxis, etwa auf das Bild 1 „Prinzipdarstellung für die Installation ...“ in der DIN 1988-200. Viele Fachplaner und Handwerker haben schon immer diese Art der Rohrleitungsführung mit klaren Fließwegen, geringen Wasservolumen, geringen Druckverlusten und vor allem geringen Oberflächen geschätzt.

Denn möglichst geringe Oberflächen minimieren nicht nur den Siedlungsraum für Bakterien, sondern nehmen vor allem auch weniger Wärme auf (PWC) bzw. geben weniger Wärme ab (PWH). Sie sind also eine wichtige passive Maßnahme zum Schutz des Trinkwassers kalt vor Erwärmung und damit gegen eine übermäßige Vermehrung von Legionellen.

Weiterhin sollte so weit wie möglich auf zirkulierendes Trinkwasser in Vorwänden und bis direkt an jede Entnahmestelle verzichtet werden. Letzteres war ebenfalls ein Irrweg, der zu warmen und hoch kontaminierten Armaturen geführt hat. Zirkulierendes Trinkwasser warm stellt in Vorwänden ein grundsätzlich vermeidbares und durch das Regelwerk nicht abgedecktes Risiko für die Erwärmung des Kaltwassers und der Armaturen dar. Es kann durch die weiterhin gültige „Höchstens-3-Liter-Regel“ sicher und ohne überhöhten baulichen Aufwand vermieden werden (DVGW-Arbeitsblatt W 551 und DIN 1988-200).

Beispielsweise enthalten 10 m eines Rohres mit 15 mm Durchmesser lediglich 1,5 l Volumen und können mit einer 4,2-l/min-Armatur hygienisch sicher betrieben werden. Es lohnt sich also, die verschiedenen Installationsarten aus hygienischen Gründen nochmals neu zu betrachten. Und abschließend hierzu noch eine Aussage, um neuen Missverständnissen vorzubeugen: Die Einbindung selten genutzter, aber unvermeidbarer Entnahmestellen mittels Reiheninstallation oder Ring-in-Ring-Installation sollte weiterhin vorgenommen werden, aber nun mit Augenmaß.

Bild: Schell

Überraschende Erkenntnisse einer vergleichenden Analyse

Vor dem Hintergrund der hier zusammengestellten Sachverhalte und der ökologischen Diskussionen hat der Autor dieses Beitrages die FH Steinfurt beauftragt, Trinkwasser-Installationen in Gebäuden mit den drei unterschiedlichen Rohrleitungsführungen untereinander zu vergleichen. Dazu nahm die FH Steinfurt Kontakt zu Planern auf, die bereit waren, an diesem Forschungsprojekt mitzuwirken.

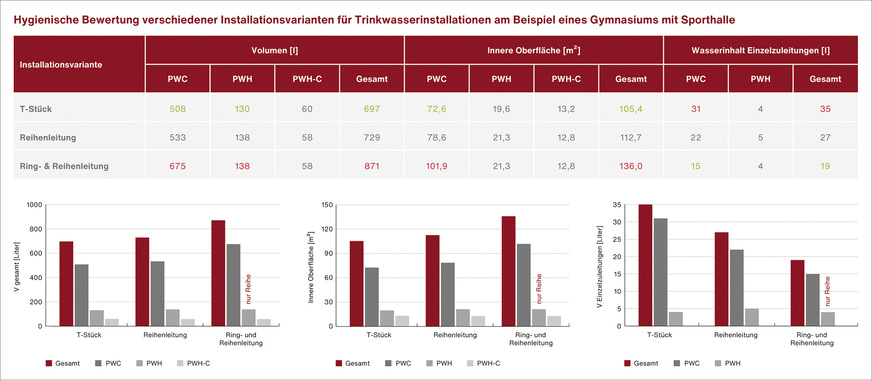

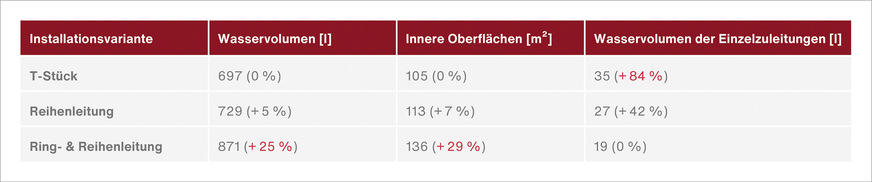

Beispielhaft aufgeführt ist in Bild C ein Schulgebäude mit Sporthalle. Für die vergleichende Studie wurde die Trinkwasser-Installation dieses Gebäudes jeweils einmal als T-Stück-Installation, Reihenleitung oder Ring-in-Ring-Installation geplant und berechnet. Verändert wurde dabei jeweils nur die Installation für Trinkwasser kalt (PWC); die Trinkwasser-Installation warm (PWH) blieb in allen drei Fällen gleich. Berechnet wurden für den Vergleich das Volumen der jeweiligen Trinkwasser-Installation, die inneren Oberflächen und der Wasserinhalt von Einzelzuleitungen zu den jeweiligen Entnahmestellen.

Bild D zeigt die Ergebnisse der vergleichenden Studie. Die „Ring- und Reihenleitung“ (Ring-in-Ring-Installation) enthält erwartungsgemäß mit einem Plus von 25 % das vergleichsweise größte Wasservolumen aller drei Installationsvarianten. Dies liegt an den oftmals notwendigen größeren Durchmessern der Verteilleitungen, verursacht durch die höheren Druckverluste dieser Installationsart und deren Bauteile – und zusätzlich durch die doppelte Rohrleitungsführung.

Das deutlich höhere Wasservolumen bedeutet für die Praxis, dass jede Entnahmestelle deutlich länger genutzt werden oder eine Spülstation deutlich länger laufen muss, um den geforderten vollständigen Wasserwechsel nach spätestens 72 Stunden zu gewährleisten. Hinzu kommt, dass bei einer Nutzungsunterbrechung, etwa in den Schulferien, rund 25 % mehr Wasser ausgetauscht werden müssen. Dies ist mit Blick auf den Klimawandel und regionalen Wassermangel nicht mehr zeitgemäß.

Hygienisch gravierend sind auch die um rund 29 % höheren inneren Oberflächen. Vor allem, weil höhere Oberflächen mehr Wärme aufnehmen und in dem um rund 25 % höheren Wasservolumen auch länger speichern. Wird temperaturgesteuert gespült, sind überhöhte Spülvolumina die Folge.

Auch T-Stück-Installationen hatten auf den ersten Blick einen Nachteil, den es hygienisch zu bewerten gilt. Sie enthielten je Entnahmestelle ein höheres Wasservolumen von durchschnittlich 0,16 l im Bereich vom abzweigenden T-Stück bis zur Wandscheibe. Doch hygienisch relevant ist dies nicht, da dieses Volumen bei jeder Nutzung innerhalb von ein bis zwei Sekunden ausgetauscht wird.

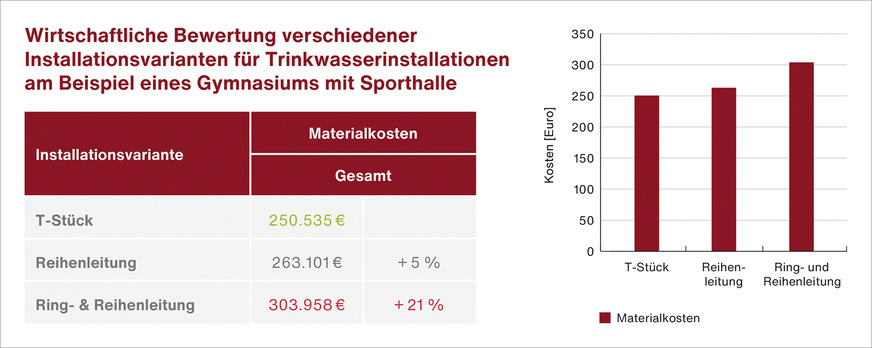

Die Planung mit überwiegend T-Stück-Installationen hatte neben der verbesserten Hygiene noch einen weiteren positiven Aspekt. Sie reduzierte nach Berechnungen der FH Steinfurt die Materialkosten für diese Schule um 21 % bzw. 53.000 Euro (Bild E). Hinzu kommen deutliche, aber nicht berechnete Einsparungen bei den Arbeitskosten. Eine solchermaßen realisierte Einsparung lässt sich in eine dauerhafte Verringerung der Betriebskosten reinvestieren, indem der bei Betriebsunterbrechungen notwendige Wasserwechsel über alle Entnahmestellen automatisiert wird (Bild F).

Fazit

Neue Erkenntnisse aus Theorie und Praxis führen dazu, dass heute wieder Trinkwasser-Installationen überwiegend als T-Stück-Installationen realisiert werden sollten. Nur noch unvermeidbare, aber selten genutzte Entnahmestellen sollten in Form von Reiheninstallationen oder Ring-in-Ring-Installationen ausgeführt werden. Zusätzlich ist zu hinterfragen, ob auf wenig genutzte Entnahmestellen („Luxusinstallationen“) nicht besser verzichtet werden kann, beispielsweise auf Waschtische in Chefarztzimmern. Diese Vorgehensweise entlastet die Umwelt und sichert gleichzeitig den Erhalt der Trinkwassergüte.

Altbewährte T-Stück-Installationen bieten Fachplanern, Handwerkern und Betreibern diverse Vorteile. Dazu gehören hydraulisch klare Fließwege, eine einfache Installation sowie die aus dem Objektbeispiel der vergleichenden Studie resultierenden Ergebnisse, wie ein um rund 25 % geringeres Wasservolumen, rund 29 % geringere Oberflächen und eine generierte Kosteneinsparung allein beim Material von rund 21 % bzw. 53.000 Euro.

Grundsätzlich kann also davon ausgegangen werden, dass die Planung und Umsetzung einer Trinkwasser-Installation überwiegend als T-Stück-Installation die Forderungen des Regelwerks nach einem möglichst geringen Wasservolumen (VDI 6023) und geringen Betriebskosten (AMEV) bei bestmöglicher Hygiene in besonderem Maße erfüllt.

Bild: Schell

Bild: Schell

Bild: Schell/Nikolay Kazakov

Ring-in-Ring-Installationen

Bei Installationen aus Kunststoff sind Ringinstallationen mit der Einbindung aller Entnahmestellen einer Nutzungseinheit weit verbreitet. Dazu wird ein einfacher Verteiler an eine Verteilleitung angeschlossen, der beide Enden des Rings aufnimmt.

Darüber hinaus gibt es Ring-in-Ring-Installationen, bei denen ebenfalls die Entnahmestellen einer Nutzungseinheit über eine Ringleitung miteinander verbunden sind, jedoch sind nun beide Enden des Rings an eine Venturidüse angeschlossen. Diese Venturidüse ist direkt in eine Verteilleitung eingebaut und erzeugt im Durchgang, also zwischen den beiden Enden des angeschlossenen Ringes, einen Druckverlust. Dies führt dazu, dass bei jedem Wasserfluss in

der Verteilleitung ein Teil des Trinkwassers immer auch durch den jeweils angeschlossenen Ring fließt.

Vorteilhaft an dieser Art der Installation ist, dass auch dann in diesem Ring ein Wasseraustausch bis zu jeder Wandscheibe stattfindet, wenn es lediglich in der Verteilleitung oder über eine der Entnahmestellen in einem nachgelagerten Ring zu einem Wasseraustausch kommt.

Diese Art der Installation befreit jedoch nicht von der über die TrinkwV und im Regelwerk verankerten Pflicht (DVGW-Arbeitsblatt W 551-4, VDI 6023 Blatt 1), jede Entnahmestelle zu nutzen, da sonst das Teilstück von der Durchgangswandscheibe bis zum Auslass der Entnahmestelle zu einer unzulässigen Totleitung wird.

Weitere Infos auf www.sbz-online.de

Neugierig geworden?

Mehr rund um das Thema Trinkwasser-Installation erfahren Sie in unserem Online-Dossier unter: