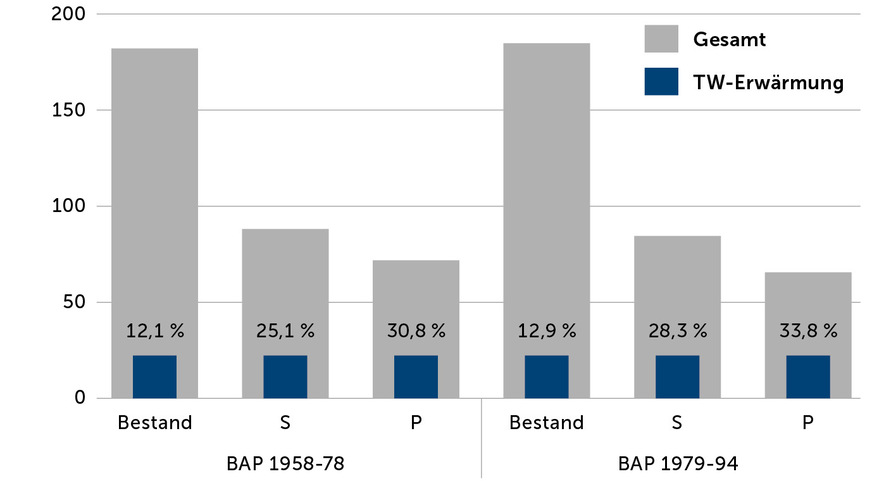

Energieeinsparungen im Gebäudebereich leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der vereinbarten Klimaziele und zur Bewältigung der Wärmewende. Der Fokus liegt dabei in der Regel auf wärmegedämmten Gebäudehüllen und energieeffizienter Gebäudetechnik, etwa Wärmepumpen. Durch diese Maßnahmen steigt gleichzeitig sowohl im Neubau als auch im Bestand der Anteil des Energiebedarfs für die Trinkwassererwärmung. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn Energiesparen darf in diesem Bereich nicht zulasten der Trinkwasserhygiene gehen. Ein Spannungsfeld, in dem sich viele SHK-Betriebe täglich behaupten müssen.

Als ob die Herausforderung nicht schon groß genug wäre, kommen in dem Zielkonflikt trinkwasserseitig noch weitere Faktoren erschwerend hinzu. Es gibt Trinkwasseranlagen, um die sich seit Jahren niemand gekümmert hat, Betreiber und Eigentümer, für die scheinbar Geldsparen wichtiger ist als (nicht nur die eigene) Gesundheit, sowie zahlreiche Normen, Anforderungen und Empfehlungen, die unterschiedliche Interpretationen zulassen – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Kommen Sie sich in Ihrer SHK-Praxis da nicht manchmal vor wie Don Quichotte im Kampf gegen die Windmühlen?

Gesundheitsschutz geht vor Energieeinsparung

Eins bleibt jedoch unstrittig: Trinkwasser muss rein und genusstauglich sein. Im Trinkwasser dürfen Krankheitserreger und chemische Stoffe nicht in Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung der menschlichen Gesundheit besorgen lassen. Das fordert die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) im Abschnitt 2. Damit dies sichergestellt ist, sind Trinkwasser-Installationen einschließlich der Trinkwassererwärmung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) zu planen, zu bauen und zu betreiben.

Hierbei ist zu beachten, dass bei allen potenziellen Energiesparmaßnahmen die Trinkwasserhygiene zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein muss und die Anforderungen des Gesundheitsschutzes nachweislich sichergestellt sind. Darin sind sich Experten, das Regelwerk und die Fachverbände einig. Hierzu hat das Umweltbundesamt (UBA) in der sogenannten Kollisionsregel den Grundsatz gestärkt: Gesundheitsschutz geht vor Energieeinsparung.

Bild: Fraunhofer ISE; KIT; Universität Freiburg (INATECH)

Wie gefährlich sind Legionellen?

Neben der Aufenthaltszeit des Wassers in der Trinkwasser-Installation hat auch die Temperatur des kalten und des erwärmten Trinkwassers großen Einfluss auf die Vermehrung von Bakterien. Von diesen werden insbesondere Legionellen als Krankheitserreger hervorgehoben. Ideale Vermehrungsbedingungen finden die Bakterien laut Robert- Koch-Institut (RKI) bei Temperaturen zwischen 25 und 45 °C.

Bei Wassertemperaturen oberhalb von 55 °C wird ihr Wachstum wirksam gehemmt und oberhalb von 60 °C kommt es schließlich zum Absterben der Keime. Auch in kaltem Wasser können Legionellen vorkommen, sie vermehren sich bei Temperaturen unter 20 °C aber nicht mehr nennenswert.

Gesundheitsgefährdend werden die Bakterien, wenn sie in größerer Anzahl in die Lunge gelangen. In der Regel geschieht das durch das Einatmen von kontaminierten Aerosolen (feinsten Wassertröpfchen), die z. B. unter der Dusche oder im Whirlpool entstehen. Generell ist in allen Bereichen, in denen es zu einer Vernebelung von Wasser kommt, eine Infektion möglich, also auch an Waschtisch- oder Küchenarmaturen.

Das Schlucken von kontaminiertem Wasser birgt laut RKI hingegen keine Infektionsgefahr, da die Legionellen im Magen von der Magensäure abgetötet werden. Legionellen können zwei unterschiedliche Erkrankungen – sogenannte Legionellosen – hervorrufen: das Pontiac-Fieber und die Legionärskrankheit.

Im Jahr 2023 wurden in Deutschland im Rahmen der Meldepflicht durch die Laboratorien insgesamt 2161 Fälle von Legionärskrankheit übermittelt. Das RKI geht jedoch grundsätzlich von einer etwa 15- bis 30-fachen Untererfassung aus. Auf die Fallzahlen der vergangenen Jahre hochgerechnet bedeutet dies, dass in der Bundesrepublik pro Jahr zwischen 17.000 und 34.000 Legionellosen auftreten.

Die Letalität (Verhältnis der Todesfälle zur Anzahl der Erkrankten) wird dabei auf 5 bis 10 % geschätzt. Demzufolge würden in Deutschland im Durchschnitt schätzungsweise bis zu 3400 Menschen jährlich an der Legionärskrankheit sterben.

Trinkwasser-Installation als häufigste Infektionsquelle

Nach Angaben des RKI bleibt in den vergangenen Jahren die Verteilung der übermittelten Fälle von Legionärskrankheit nach Infektionsort relativ konstant. So lassen sich die meisten Infektionen mit einem Anteil von etwa drei Vierteln dem privaten oder beruflichen Umfeld zuordnen.

Hier spielt größtenteils das häusliche Trinkwasser eine Rolle. Dies ergab eine vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte und im Zeitraum von 2016 bis 2020 durchgeführte Studie zum Thema „Legionellen in der Trinkwasser-Installation“ (LeTriWa-Studie), bei der das RKI, das UBA und das Konsiliarlabor für Legionellen kooperierten.

Im Ergebnis konnte bei 27 % der in der Studie untersuchten 147 Fälle das häusliche Trinkwasser als Infektionsquelle identifiziert werden. Des Weiteren wurden 16 % einer externen Infektionsquelle und 6 % einer häuslichen Nicht-Trinkwasser-Quelle zugeordnet. 51 % der Studienfälle konnten keiner ursächlichen Infektionsquelle zugeordnet werden.

Da bei diesen Fällen jedoch auch kein Beweis für eine Erkrankung durch eine externe bzw. eine Nicht-Trinkwasser-Quelle vorlag, wurde hier eine Ansteckung über das häusliche Trinkwasser angenommen. Zusammengefasst kam die Studie zu dem Ergebnis, dass insgesamt bei 78 % der Fälle (wahrscheinlich 27 % und vermutlich 51 %) das häusliche Trinkwasser für die Infektion verantwortlich war.

Auch Einfamilienhäuser sind betroffen

In der LeTriWa-Studie zeigte sich auch, dass ein beträchtlicher Anteil der im privaten oder beruflichen Umfeld erworbenen Fälle von einer Trinkwasser-Installation versorgt wurde, die nicht untersuchungspflichtig war. Dazu zählen vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser. Zum ähnlichen Ergebnis kamen Untersuchungen, die das RKI zu den im Jahr 2020 übermittelten Erkrankungsfällen vornahm. In diesem Jahr standen mehr als zwei Drittel der im privaten oder beruflichen Umfeld erworbenen Fälle (70 %) in Zusammenhang mit einer nicht untersuchungspflichtigen Trinkwasser-Installation, weil die Erkrankten meist in einem Einfamilienhaus wohnten (58 %).

Das dürfte einige aufhorchen lassen, da Ein- und Zweifamilienhäuser in der Regel mit Kleinanlagen oder dezentraler Trinkwassererwärmung, wie z. B. elektronischen Durchlauferhitzern, ausgestattet sind. Die Untersuchungen verdeutlichen, dass auch bei diesen Anlagen eine hygienische Sicherheit nicht gegeben ist. Denn „die Legionelle weiß nicht, in welcher Art Trinkwasser-Installation sie sich befindet. Findet sie geeignete Lebensbedingungen vor, vermehrt sie sich“, so der Merksatz des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW).

Wer trägt die Verantwortung?

Grundsätzlich ist für die Trinkwasserqualität im Gebäude immer der Betreiber verantwortlich. Dass er seinen Pflichten gemäß TrinkwV nachkommt, gehe jedoch an der Realität vorbei, meinte Dr. Ulrich Borchers vom IWW Zentrum Wasser bei seinem Vortrag auf dem diesjährigen 23. Sanitärtechnischen Symposium. Denn seiner Kenntnis nach würden jedes Jahr durch eine Legionellenerkrankung mehr Menschen sterben als im Straßenverkehr.

Auch habe die Rate an alarmierenden Befunden im Trinkwasser oberhalb des technischen Maßnahmenwertes in den letzten 10 bis 15 Jahren nicht abgenommen. Laut RKI war bei acht von zwölf Fällen, bei denen eine Legionellenuntersuchung der Trinkwasser-Installation bereits vor Auftreten des Erkrankungsfalles durchgeführt wurde, eine Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes der TrinkwV (100 KBE/100 ml) für Legionellen mit Werten zwischen 200 und 10.000 KBE/100 ml festzustellen.

Borchers unterstrich seine Einschätzung der Lage mit der Warnung: „Eine Legionelle lässt sich vom Stamm her mittlerweile so exakt bestimmen, dass sich eine Rückverfolgbarkeit durchführen lässt. So könnte ein Betreiber ein massives Problem bekommen, wenn eine Infektion tödlich verlaufen ist.“

Aber auch ohne dass jemand erkrankt oder gar stirbt, kann es unangenehm werden, denn nach der novellierten TrinkwV ist es bereits eine Straftat, wenn vorsätzlich oder fahrlässig Wasser mit Krankheitserregern gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) abgegeben wird. Hinzu kommt, dass wenn eine Legionelle rückverfolgt werden kann, dann kann dies ebenfalls den SHK-Betrieb vor Probleme stellen. Denn dieser ist für die fachlich einwandfreie Ausführung der betroffenen Trinkwasser-Installation verantwortlich.

Auch wenn der Betreiber für die Trinkwasserqualität verantwortlich ist, „sind Planer, Installateure oder Betreiber im Facility-Management damit jedoch längst nicht jeglicher Verantwortung entbunden, da der Betreiber ja in der Regel fachlicher Laie und damit auf die Unterstützung von versierten Fachleuten angewiesen ist“, betont Arnd Bürschgens, ö. b. u. v. Sachverständiger für Trinkwasserhygiene sowie Vorsitzender des Deutschen Vereins der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene (DVQST). „Alle Wasserversorgungsanlagen – auch im Einfamilienhaus – sind weiterhin mindestens nach den a. a. R. d. T. zu planen, zu errichten und zu betreiben. Hier ist dann mit dem Planer oder dem Installateur grundsätzlich der Experte gefragt, sein fundiertes Fachwissen einzubringen.“

Kritische Temperaturbereiche meiden

Die Einhaltung unkritischer Trinkwassertemperaturen ist ein wesentlicher Schlüssel zur Vermeidung des Legionellenwachstums. „In der Praxis höre ich aber häufig die Empfehlung, da, wo es geht, die Temperatur abzusenken“, bemerkt Gregor Hoffmann, Referent der Abteilung Technik des Fachverbands SHK NRW, auf den Monteurtagen im Rahmen der SHK+E in Essen. „Das halte ich für eine unglücklich formulierte Aussage.“ So raten Experten und Fachverbände davon ab, vorgeschriebene Temperaturen abzusenken.

Konkret zur Absenkung der in den a. a. R. d. T. genannten Warmwassertemperaturen aus Energiespargründen auf unter 55 °C hat sich auch der Fachverband SHK Baden-Württemberg (FV SHK BW) in seinem Infoblatt Technik 6/2022 geäußert. Als a. a. R. d. T. werden in diesem Zusammenhang das DVGW-Arbeitsblatt 551, die DIN 1988-200 und DIN EN 806 genannt.

In den Ausführungen des UBA zur Kollisionsregel heißt es: „Zur Vermeidung einer Vermehrung von Legionellen in Trinkwasser-Installationen von Gebäuden fordert das DVGW-Arbeitsblatt W 551, als allgemein anerkannte Regel der Technik in Systemen mit zentraler Trinkwassererwärmung, Mindesttemperaturen für das erwärmte Trinkwasser ... Der Erfolg dieser Präventionsmaßnahme wurde in mehreren Studien belegt. Eine Abweichung von den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes W 551 wäre nur dann zulässig, wenn die hygienische Gleichwertigkeit der Maßnahme durch mikrobiologische Untersuchungen nachgewiesen worden wäre. Generalisierte Erfahrungen dazu liegen jedoch bis heute nicht vor.“

Und das Landesgesundheitsamt (LGA) als oberste Umsetzungsbehörde der TrinkwV in Baden-Württemberg weist darauf hin, dass selbst Temperaturen von 55 °C als mikrobiell und damit hygienisch als kritisch anzusehen sind. Zusammenfassend besteht laut den führenden Hygiene- und Gesundheitsinstitutionen bei Warmwassertemperaturen von unter 60 °C in zentralen Trinkwassererwärmern ein gesundheitliches Risiko. Dieser Einschätzung folgt auch der Fachverband und rät aus rechtlicher und hygienischer Sicht von einer Absenkung auf 55 °C ab.

Bild: Mark – stock.adobe.com

Gilt auch für Wärmepumpen

Oft wird darüber hinaus die Frage gestellt, ob speziell bei der Trinkwassererwärmung über eine Wärmepumpe andere Temperaturen möglich sind. Denn wenn die Wärmepumpe einen hohen Temperaturhub leisten muss oder der Heizstab eingeschaltet wird, verringert sich die Jahresarbeitszahl (JAZ). Auch hierzu hat der FV SHK BW Stellung bezogen. Im Infoblatt Technik 8/2023 geht es um einen Passus in der DIN 1988-200, der sich auf Trinkwassererwärmer mit hohem Wasseraustausch bezieht.

Darin heißt es, dass zentrale Trinkwassererwärmer – Speicher, z. B. in Ein- und Zweifamilienhäusern, oder Durchflusssysteme mit nachgeschalteten Leitungsvolumen > 3 l so geplant und gebaut werden müssen, dass am Austritt aus dem Trinkwassererwärmer eine Trinkwassertemperatur ≥ 60 °C und 55 °C am Eintritt der Zirkulationsleitung in den Trinkwassererwärmer möglich ist.

Wird im Betrieb ein Wasseraustausch in der Trinkwasser-Installation für Trinkwasser warm innerhalb von drei Tagen sichergestellt, können Betriebstemperaturen auf ≥ 50 °C eingestellt werden. Dann muss aber der Betreiber im Rahmen der Inbetriebnahme und Einweisung über das eventuelle Gesundheitsrisiko (Legionellenvermehrung) informiert werden. Betriebstemperaturen < 50 °C sind nicht zulässig.

Der Fachverband weist dabei auf zwei Probleme hin. Er stellt sich die Frage, wie sichergestellt werden soll, dass das Trinkwasser warm der gesamten Trinkwasser-Installation, also auch im Hobbykeller, in der Gästetoilette usw., innerhalb von drei Tagen ausgetauscht wird. Hierfür kann nach Meinung des Verbands der SHK-Betrieb bei einer eventuellen Einstellung auf 50 °C keine Gewähr übernehmen.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass nicht jeder Betreiber rechtssicher über das Gesundheitsrisiko durch Legionellen informiert werden kann. In Folge rät der Verband auch von einer Einstellung der Trinkwassertemperaturen auf 50 °C entsprechend DIN 1988-200, Abschnitt 9.7.2.3 ab.

Auf Verfahren ohne Wirksamkeitsnachweis verzichten

Im Hinblick auf das Ziel einer möglichst effizienten Trinkwassererwärmung mit Wärmepumpen und der damit verbundenen Herausforderung in Bezug auf den Schutz gegen Legionellen hat das UBA ein Ad-hoc-Papier herausgegeben. Darin werden verschiedene Konzepte bewertet und eingeordnet.

In dem Papier geht das UBA auch auf die sogenannte Legionellenschaltung ein, bei der Trinkwasserspeicher nicht dauerhaft auf einem hohen Temperaturniveau gehalten, sondern nur periodisch (z. B. einmal am Tag) kurzzeitig auf eine Temperatur oberhalb von 60 °C (in der Regel auf 70 °C) aufgeheizt werden. Es wird betont, dass Legionellenschaltungen weder im technischen Regelwerk verankert sind, noch dass es Nachweise dafür gibt, dass diese Betriebsweise im realen Betrieb wirksam eine Verkeimung mit Legionellen verhindert oder reduziert hat. Aus diesem Grund erachtet das UBA eine Legionellenschaltung als keine sichere Variante des Legionellenschutzes.

Zudem gibt es einen Hinweis zur Ultrafiltration, die aktuell im Rahmen einiger Forschungsprojekte erprobt wird und in die viele in der Branche große Hoffnungen setzen. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Schadstoffe und Fremdkörper durch Membranen mit ultrafeinen Poren aus dem Wasser gefiltert werden. Die Ultrafiltration soll es ermöglichen, einen wirksamen Legionellenschutz auch bei niedrigeren Temperaturniveaus sicherzustellen. Das UBA betont jedoch, dass für einen möglichen zukünftigen Einsatz der Ultrafiltration noch keine Nachweise für die Wirksamkeit im Dauerbetrieb vorliegen.

Ohne Regeln geht es nicht

Mit Sicherheit ist eine Diskussion und Suche nach neuen Wegen angesichts der Dringlichkeit des Klimaschutzes und der Wärmewende gerechtfertigt. Doch bis es erprobte und belastbare Lösungen gibt, ist bei allen Maßnahmen, deren Temperaturen bei der Trinkwassererwärmung sich im Legionellenwachstum befördernden Bereich bewegen, Vorsicht geboten. Denn wer sich die Zahlen und Fakten rund um die Infektionen vor Augen führt, erkennt, welches Gefahrenpotenzial in einer nicht hygienisch einwandfrei konzipierten und betriebenen Trinkwasser-Installation lauert.

Nicht umsonst gilt der Bereich Trinkwasserhygiene als Königsdisziplin. Die zahlreichen technischen Regeln und Anforderungen sind hier mit einem hohen Bedarf nach fachlicher Expertise verbunden. „Daher muss gerade in diesem Bereich ein profundes Fachwissen als Grundlage bei allen an der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Trinkwasserwasser-Installationen beteiligten Experten vorhanden sein“, findet Lars Neveling, Referent Bereich Wasser bei der figawa.

Oder wie Arnd Bürschgens es gerne ausdrückt: „Bei so einem komplexen Thema wie der Trinkwasserhygiene muss man wissen, was man tut und warum man es tut.“ Dafür sei es notwendig, auf dem Laufenden zu sein, was die entsprechenden Regelwerke betrifft. Dies kann unter anderem über entsprechende Schulungen erfolgen, die beispielsweise sowohl vom DVQST als auch von der Weiterbildungsinitiative „Fit für Trinkwasser“ der Verbände BTGA, figawa und ZVSHK angeboten werden.

Es müssten alle Personen, deren Arbeit die Trinkwasserhygiene beeinflussen kann, mit Blick auf Hygiene sensibilisiert werden. Dann würde sich der Praxisalltag im Spannungsfeld zwischen Trinkwasserhygiene und Energieeffizienz auch weniger wie ein Kampf gegen Windmühlen anfühlen.

Bild: rgpilch - stock.adobe.com