Der Umstand, dass Trinkwasserhygiene grundsätzlich Vorrang vor einer möglichen Energieeinsparung hat, wurde bereits im Jahr 2020 durch die Mitteilung des Umweltbundesamtes (UBA) unterstrichen, die sich vornehmlich an Bauherren, Architekten und Fachplaner von Gebäuden sowie Planer, Installateure und Betreiber von Trinkwasser-Installationen richtet. Hier wird aufgeführt, dass zur Vermeidung einer Vermehrung von Legionellen in Trinkwasser-Installationen Mindesttemperaturen entsprechend den Forderungen des DVGW-Arbeitsblatts W 551 „Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen – Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums – Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasser-Installationen“ einzuhalten sind. Es geht bei einem hydraulischen Abgleich also nicht, wie oft dargestellt, vorrangig um eine energetische Einsparung, sondern um einen hygienisch sicheren Betrieb.

Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) verweist als Ausführungsverordnung auf das in § 37 Infektionsschutzgesetz (IfSG) bezeichnete „Wasser für den menschlichen Gebrauch“. Wasser für den menschlichen Gebrauch muss demnach jederzeit so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist, und dient damit dem sogenannten Vorsorgeprinzip. Bereits im kürzesten deutschen Gesetzessatz steht geschrieben: „Eigentum verpflichtet“ (Art. 14 Abs. 2 GG), womit insbesondere auch alle Betreiber einer Trinkwasser-Installation angesprochen sind. Im Grundgesetz (GG) sind bekanntermaßen nicht nur Rechte festgeschrieben, es finden sich hier auch Verpflichtungen.

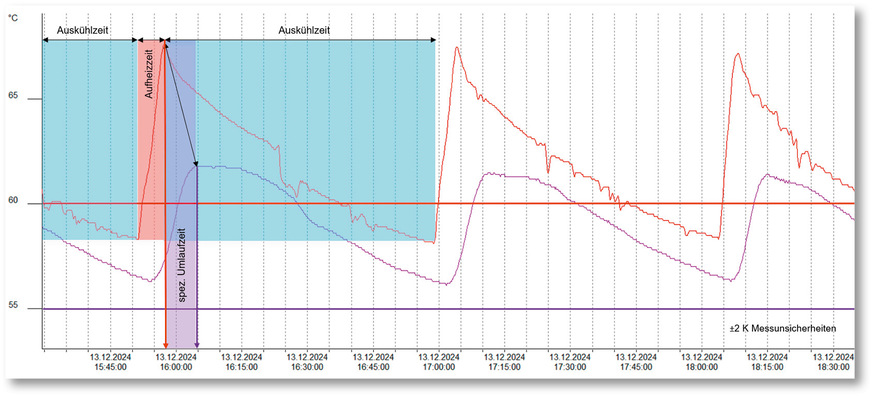

Die Grundlage für den sicheren Betrieb einer Trinkwasser-Installation ist u. a. die Austrittstemperatur am Trinkwassererwärmer (TWE) gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551 in Großanlagen mit einem Sollwert ≥ 60 °C. Jedoch spielen hierbei noch weitere Faktoren eine wichtige Rolle. U. a. ist für die Trinkwassererwärmung in erster Linie die Primärseite zu betrachten. Steht eine zu geringe Heizungsvorlauftemperatur zur Verfügung, kann eine durchgängige und kontinuierliche Erwärmung des Trinkwassers im TWE nicht stattfinden. Ebenfalls sollte die Hysterese (Einschaltpunkt der Trinkwassernacherwärmung durch die Heizungsprimärseite) im Fokus stehen. Findet eine Nacherwärmung primärseitig mit zu langen Auskühlzeiten statt, hat dies negative Einflüsse auf das gesamte zirkulierende System – bis hin zu den hydraulisch ungünstigsten Punkten in der Trinkwasser-Installation.

Hygienerelevante Temperaturen im Fokus

Gemäß der vielfach bewährten und allgemein anerkannten VDI-Richtlinie 6023 Blatt 1 „Hygiene in Trinkwasser-Installationen – Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung“, Punkt 5.4.3.4, wird der hydraulische Abgleich zur Einhaltung der Temperaturen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 gefordert. Dabei wird auf Grundlage einer Berechnung der Volumenstrom an den einzelnen Zirkulationsregulierventilen so eingestellt, dass eine Betriebstemperatur von 55 °C nicht unterschritten wird. Damit dient der hydraulische Abgleich in einer Trinkwasser-Installation grundsätzlich der Sicherstellung der ermittelten Volumenströme zum Erhalt der hygienerelevanten Temperaturen.

Warmwassertemperaturen im Leitungsnetz und an Entnahmestellen nach Ablauf von 3 l unter 55 °C begünstigen die Vermehrung von Mikroorganismen, wie z. B. Legionellen. Die Volumenströme werden nach DIN 1988‑300 „Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen – Teil 300: Ermittlung der Rohrdurchmesser“, Punkt 6.2.1, aus den Wärmeverlusten der Warmwasserleitung (PWH) und der erforderlichen Temperaturdifferenz zwischen dem Warmwasseraustritt des TWE und dem Wiedereintritt in die Zirkulationsleitung (PWH-C) ermittelt. Dabei werden die Wärmeverluste abhängig von der Nennweite, der Dämmung und der Lufttemperatur in der Umgebung differenziert berechnet.

Da bei unterschiedlich langen Zirkulationskreisen das Gleichgewicht zwischen Pumpendruck und Anlagendruckverlust nicht nur über die Strömungswiderstände in den Rohrleitungen und Rohreinbauten erreicht werden kann, müssen zusätzlich noch definierte Druckdifferenzen über Zirkulationsregulierventile aufgebaut werden. Damit wird eine gleichmäßige Verteilung der durch die Zirkulationspumpe geförderten Volumenströme in alle Teilbereiche des Systems erreicht. Jeder Zirkulationsstrang ist hierbei mit einem Strangregulierventil zu versehen.

Nach VDI 6023 Blatt 1 wird unter Punkt 6.2 u. a. zur Überwachung der Betriebsparameter die automatische Überwachung mittels elektronischer Systeme empfohlen. Die Regelung einer Zirkulationsanlage ist hierbei in erster Linie immer unter den Gesichtspunkten der Hygiene zu betrachten. Aus den Vorteilen der digitalen Überwachung und Steuerung heraus kann dann ebenfalls eine effiziente und energetische Einsparung resultieren. Die wichtigste Grundvoraussetzung hierbei ist, dass die Trinkwasser-Installation vorab erfasst und entsprechend berechnet wird.

Bild: Jonas Ganzenmüller

Bild: Jonas Ganzenmüller

Berechnung nach dem Beimischverfahren

Zur Berechnung der Trinkwasser-Installation, zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs sowie zur Auslegung der Zirkulationsregulierventile gemäß DIN 1988‑300 wird empfohlen, eine geeignete Software einzusetzen, da sich die Berechnung weitverzweigter Trinkwassersysteme und deren hydraulischer Abgleich in den meisten Fällen nur mithilfe einer Software durchführen lässt. Dafür steht u. a. seit dem Jahr 2012 das Beimischverfahren nach DIN 1988‑300 zur Verfügung. Das Bemessungsverfahren berücksichtigt die hygienischen und betriebstechnischen Aspekte unter Beachtung einer günstigeren Mengenaufteilung, eines geringeren Druckverlustes und daraus resultierend auch geringerer Nennweiten bei der Rohrleitungsdimensionierung.

Durch das Beimischverfahren ergibt sich jedoch eine variierende Temperatur an den einzelnen Zirkulationsregulierventilen. Es sind an den Stromvereinigungspunkten teils deutliche Temperatursprünge möglich. Auf dem längsten Zweig, welcher zugleich der hydraulisch ungünstigste ist (Indikatorstrang), sinkt die Temperatur auf eine Mindesttemperatur zurück. Aus dem kürzesten Zweig (in der Regel ist das ein Strang im Nahbereich der Trinkwassererwärmungsanlage) wird heißeres Wasser beigemischt, woher das Verfahren seinen Namen hat.

Ein wichtiger Faktor ist, dass tatsächlich die Zirkulationsregulierventile zum Einsatz kommen, die auch als Berechnungsgrundlage mit entsprechenden CAD‑Datensätzen in der Berechnungssoftware verwendet wurden. Voreingestellte Zirkulationsregulierventile, die nicht nach der Berechnungsgrundlage des Beimischverfahrens eingestellt werden, stellen einen Anlagenzustand her, der aus ihren werksseitigen Regeleigenschaften hervorgeht. Die exakte Zieltemperatur lässt sich allerdings nur über die Einstellwerte aus dem Beimischverfahren erreichen. Während der Inbetriebnahme im Probebetrieb und in der Phase der Nachregulierung ist es zudem wichtig, die Zirkulationsregulierventile nicht unnötig einzudrosseln, sondern stattdessen eher die Pumpendrehzahl zu reduzieren.

Einflussfaktor Zirkulationspumpe

Die Auswahl der richtigen Zirkulationspumpe anhand der planerischen Berechnungsgrundlagen mit Auslegung des Betriebspunktes ist ebenfalls eine wesentliche Stellschraube. Hier spielen auch weitere Faktoren eine grundlegende Rolle, etwa die Einstellung der Regelungsart bei der Inbetriebnahme für einen konstanten drehzahlgeregelten Betrieb. Die Pumpeneinstellung sowie die gewählte Regelungsart sind vor Ort gut sichtbar mittels eines Aufklebers direkt an der Zirkulationspumpe zu vermerken.

Jede Pumpe hat eine bestimmte Leistungskapazität, die durch die mechanischen und hydraulischen Eigenschaften bestimmt wird. Bei geringer Förderhöhe arbeitet die Pumpe effizient, weil sie keine hohen Widerstände überwinden muss. Wenn der Druck steigt, muss die Pumpe mehr Energie aufbringen, um das Wasser durch die Rohre zu drücken. Ab einem bestimmten Punkt erreicht die Pumpe ihre maximale Leistungsgrenze, bei der nicht mehr genug Energie zur Verfügung steht, um sowohl den steigenden Druck als auch einen hohen Volumenstrom zu bewältigen.

Die Art der Last, gegen die die Pumpe arbeitet, etwa ein Rohrsystem mit hohen Leitungswiderständen, kann ein weiterer Grund für den abnehmenden Volumenstrom bei steigendem Druck sein. Denn wenn mehr Widerstände im System überwunden werden müssen (beispielsweise aufgrund von langen Rohrleitungen oder zu kleinen Querschnitten), steigt der Druck. Dabei verringern diese zusätzlichen Widerstände den effektiven Volumenstrom. Die Pumpe „konzentriert“ sich darauf, den Druck aufrechtzuerhalten, was dazu führt, dass der Volumenstrom abnimmt und es insbesondere bei zu gering dimensionierten Rohrleitungen zu einer Unterversorgung von Strängen mit höheren Widerständen kommt.

Ist die Leistung der Zirkulationspumpe zu gering, kann die Funktion der Zirkulationsregulierventile beeinträchtigt werden, da die pumpenfernen Stränge mangels Volumenstrom gegebenenfalls nicht erreicht werden können. Eine unzureichend eingestellte Förderhöhe der Zirkulationspumpe ist genauso schädlich wie eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit, die zur Erosionskorrosion an Anlagenbauteilen führen kann. Aus wirtschaftlichen Gründen sollte nach DIN 1988‑300, Punkt 6.2.2, die Strömungsgeschwindigkeit in Zirkulationsleitungen mit 0,2 bis 0,5 m/s angenommen werden. Maximal darf die Strömungsgeschwindigkeit 1 m/s betragen.

Zu beachten ist zudem, dass entgegen der leider noch immer weitverbreiteten Meinung zur nächtlichen Abschaltung einer Zirkulationspumpe schon im Jahr 2017 mit der DVGW-Information Wasser Nr. 90 „Informationen und Erläuterungen zu Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatts W 551“ der Dauerbetrieb einer Zirkulationspumpe empfohlen wurde. Denn nur so lässt sich sicherstellen, dass legionellenbegrenzende Temperaturen eingehalten werden können.

Bild: Jonas Ganzenmüller

Bild: Jonas Ganzenmüller

Fehlerpotenzial bei der Temperaturüberprüfung

Aufgrund der Umwälzung im Umlaufverfahren und bedingt durch die geforderte Temperaturhaltung im Zirkulationssystem, ist die Wiedereintrittstemperatur am TWE von 55 °C nicht zu unterschreiten. Hier entstehen jedoch bereits die ersten praktischen Fehler bei der Inbetriebnahme oder im Betrieb, z. B. bei der Überprüfung der sogenannten 5‑K‑Regel. Denn es ist wichtig, dass die Warmwassertemperatur im gesamten zirkulierenden System eine Betriebstemperatur von 55 °C nicht unterschreiten darf. Wird jedoch bei der Überprüfung der regelkonformen Anlagentemperaturen ausschließlich die Wiedereintrittstemperatur im Nahbereich der Zirkulationspumpe am TWE kontrolliert, kann dies ein gefährlicher Trugschluss sein. Durch hydraulische Kurzschlüsse in ungeregelten Systemen können auch höhere Temperaturen direkt vor dem TWE zu einem deutlich geringeren Δϑ führen.

Temperaturdifferenzen PWH zu PWH‑C von z. B. 2 K in größeren Systemen sind ein erster Anhaltspunkt, dass es zu einem Kurzschluss an einem nahe gelegenen Steigstrang kommt. Die Gründe hierfür können vielfältig sein wie etwa nicht vorhandene, defekte oder verunreinigte Zirkulationsregulierventile oder einfach nur ein Schrägsitzventil, mit dem früher einmal der Versuch eines hydraulischen Abgleichs vorgenommen wurde.

Daher ist eine Temperaturüberprüfung auch an hydraulisch ungünstig gelegenen Stellen innerhalb des weitverzweigten Systems erforderlich. Temperatursensoren sollten immer an den ungünstigsten Steigleitungen im System angebracht werden. Ebenfalls sind im Falle von unterschiedlichen Verzweigungen, die in Richtung Zirkulationspumpe münden, diese dann differenziert zu erfassen. Nur so kann nach Auswertung aller Messergebnisse von einem aussagefähigen Zustand der Trinkwassererwärmungsanlage ausgegangen werden.

Fernüberwachung und Monitoring

Um die bereits ausgeführten Temperaturwerte visuell nachvollziehbar zu machen, ist eine Digitalisierung im Trinkwasserbereich nach gebäudespezifischen Erfordernissen ein entscheidender Faktor, um zukunftssicher dem bestimmungsgemäßen Betrieb gerecht zu werden. Betriebstemperaturen können nach VDI 6023 Blatt 1 manuell oder auch mittels elektronischer Systeme automatisch überwacht werden.

Oft fehlt jedoch noch der Zusammenhang und das Verständnis zwischen den Vorteilen der Digitalisierung und dem Schutzziel „Trinkwasserhygiene“. Zudem ist insbesondere im Altbestand der Einsatz elektronischer Bauteile häufig mit einem höheren baulichen Aufwand verbunden als in einer neu geplanten Trinkwasser-Installation. Ohne das Wissen, welche Temperaturen und Volumenströme an den einzelnen Stellen in einem Zirkulationssystem vorherrschen, ist auch eine Dokumentation mit Auswertung nur sehr erschwert möglich.

Eine kontinuierliche Aufzeichnung von Betriebsparametern bei hygienerelevanten Anlagen wird nach VDI 6023 Blatt 1 grundsätzlich empfohlen. Hierbei können insbesondere Parameter wie Temperatur, Druck und Volumenströme dokumentiert, erfasst und ausgewertet werden. Der Betreiber einer Gebäudewasserversorgungsanlage ist nach VDI 6023 Blatt 1 für eine ordnungsgemäße Instandhaltung und einen bestimmungsgemäßen Betrieb im Sinne des § 13 TrinkwV verantwortlich. Ein Kernbereich der Instandhaltung ist dabei die regelmäßige Inspektion, und der Betreiber hat die Verantwortung dafür, dass die Strangtemperaturen regelmäßig abgelesen und dokumentiert werden, um die Trinkwasserhygiene für seine Nutzer sicherzustellen.

Ein wesentlicher Vorteil der Gebäudeautomation mit entsprechender Sensorik liegt darin, dass die Betriebsparameter über einen Fernzugriff ausgelesen und gegebenenfalls notwendige Nachjustierungen direkt vom Büro aus vorgenommen werden können, ohne direkt an der Anlage vor Ort sein zu müssen. Diese Vorgehensweise kann eine enorme Zeiteinsparung und deutliche Verbesserung der hygienischen Zustände in einer Trinkwasser-Installation mit sich bringen. Störungen oder Betriebsunterbrechungen im bestimmungsgemäßen Betrieb lassen sich durch die Anbindung an die Fernüberwachung schnell erfassen, wodurch technische Abweichungen im Betrieb nicht erst bei positiver Trinkwasseruntersuchung oder durch Beschwerden der Nutzer festgestellt werden.

Fazit

Der hydraulische Abgleich ist mitunter eine der wichtigsten, wenn nicht sogar ausschlaggebenden Komponenten zum Erhalt der Hygiene in Trinkwasser-Installationen. Damit verbunden ist eine gleichmäßige Durchströmung der einzelnen Zirkulationsstränge. Kurzzeitige Abweichungen durch Spitzenverbräuche im Minutenbereich sind nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 zu tolerieren, systemische Unterschreitungen von 60 °C jedoch nicht.

Wird der hydraulische Abgleich nicht vorgenommen, können sich Volumenströme und damit verbunden auch die Temperaturen für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage nicht einstellen. Ein fehlender hydraulischer Abgleich und unausgeglichene Volumenströme können zu einem unzureichenden Wasseraustausch oder gar zur Stagnation in einzelnen Leitungsteilen des Warmwasser- und Zirkulationssystems führen.

Wenn aufgrund von in die Jahre gekommenen Trinkwasser-Installationen außergewöhnliche Umstände auftreten, wie etwa Querschnittsverengungen in Rohrleitungen oder an Regelventilen infolge von z. B. gelösten Ablagerungen oder Inkrustationen, kann es zu dauerhaften Temperaturunterschreitungen in einzelnen Abschnitten oder großflächigen Bereichen der Trinkwasser-Installation kommen. Hierbei ist es unerheblich, wie hoch die Temperaturen am Abgang des TWE eingestellt werden.

Ein kontinuierliches Anlagenmonitoring unterstützt die anfallenden Instandhaltungsprozesse und zeigt gegebenenfalls Schwachstellen im System frühzeitig auf. Einen weiteren Vorteil bietet das Monitoring bei der Dokumentation über die Aufzeichnungen im laufenden Betrieb, welcher 24/7 an 365 Tagen im Jahr stattfindet. Energieeinsparpotenziale können im Einzelfall ebenfalls aufgedeckt und genutzt werden.

Bild: Christian Strehlow

Bild: Christian Strehlow

Bild: Jonas Ganzenmüller

Einzelzuleitungen in Trinkwasserzirkulationssystemen

Nach VDI-Richtlinie 6023 Blatt 1 sollen Einzelzuleitungen im Hinblick auf Ausstoßzeiten so kurz wie möglich sein, ein Wasservolumen von 3 l darf nicht überschritten werden. Stockwerks- und/oder Einzelzuleitungen mit einem Wasservolumen ≤ 3 l können auch gemäß Punkt 5.4.3 des DVGW-Arbeitsblatts W 551 ohne Zirkulationsleitungen gebaut werden. Daraus folgt, dass an jeder Entnahmestelle nach Ablauf von max. 3 l PWH eine Temperatur von mindestens 55 °C zur Verfügung stehen soll.

Pflichten des Auftragnehmers/Installateurs

Der Installateur steht während und nach der Inbetriebnahme in der werkvertraglichen Verantwortung gegenüber seinem Auftraggeber. Nach der VDI-Richtlinie 6023 Blatt 1, Punkt 5.4.3.4, sind Trinkwasser-Installationen mit Zirkulation vom Errichter hydraulisch abzugleichen und auch nach den vertraglichen Regelungen der VOB Teil C (Kommentar ATV DIN 18381), Punkt 3.5.1, hat der Auftragnehmer die Anlagenteile so einzustellen, dass die geplanten Funktionen und Leistungen erbracht und die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt werden. Der Abgleich von Durchflussmengen im Sinne des hydraulischen Abgleichs bei Trinkwasserzirkulationssystemen ist daher mit den rechnerisch ermittelten Einstellwerten so vorzunehmen, dass ein bestimmungsgemäßer Betrieb sichergestellt ist.

Zur Übergabe steht der Auftragnehmer weiterhin in der Leistungspflicht und muss die notwendigen Einstellwerte dokumentieren und gegebenenfalls auch nachweisen. Die Einhaltung der nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 geforderten Temperaturen ist gemäß VDI 6023 Blatt 1, wie unter Punkt 5.4.3.4 beschrieben, zu dokumentieren. Kommt es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, stellen die Dokumente nach der Inbetriebnahme ausschlaggebende Beweisstücke dar. Ein durch den Errichter durchgeführter und überwachter Probebetrieb kann bereits vor der Übergabe an den Auftraggeber potenzielle Schwachstellen identifizieren, die durch gezielte Nachjustierungen behoben werden können.

Um unnötige Kosten zu vermeiden, ist es empfehlenswert, einen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene baubegleitend bereits vor Beginn der Baumaßnahmen einzubinden. Eine Hygiene-Erstinspektion für eine Trinkwasser-Installation auf Grundlage der VDI 6023 Blatt 1 und nach Anforderung der fachlichen Stellungnahme FS‑401 des Deutschen Vereins der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene (DVQST) sichert den Anlagenerrichter ebenso wie den Auftraggeber ab und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Schadensminderung.

Weitere Infos auf www.sbz-online.de

Neugierig geworden?

Mehr rund um das Thema Trinkwasserhygiene erfahren Sie in unserem Online-Dossier unter:

www.bit.ly/sbz_hygiene